আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-প্রমিত তত্ত্বের সংগঠন

প্রমিত তত্ত্বের সংগঠন

এখানে Base ভিত্তি

DS গভীর সংগঠন

উপরি সংগঠন

Serules বাগধিক নিয়মাবলী

T rules রূপান্তরমূলক নিয়মাবলী

P-rules- ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মাবলী

SI = বাগধিক ব্যাখ্যা

PR ধুনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা

প্রমিত তত্ত্বের গভীর সংগঠনের রূপায়নটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক । এটি একাধারে বাগধিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার

ভিত্তিরূপে কাজ করে। এর উপর একদিকে কাজ করে বাগদিক নিয়মাবলী (ক্যাটজ ও ফোডরের প্রক্ষেপন

নিয়মাবলী) এবং অন্যদিকে কাজ করে রূপান্তরমূলক নিয়মাবলী । ফলে এর উপর বোঝা অনেক প্রমিত তত্ত্বে গভীর

সংগঠনের সংজ্ঞা অনুসারে

(১) এটি হলো শব্দগুচ্ছে সংগঠন নিয়মের আউটপুট,

(২) এটি হলো রূপান্তরমূলক নিয়মের ইনপুট,

(৩) এই স্তরে উদ্দেশ্য, বিধেয়, ক্রিয়া, কর্ম প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক বিস্তৃত হয়,

(৪) এই স্তরে শব্দীয় উপাদান প্রবিষ্ট হয়,

(৫) এই স্তরের উপর সঙ্গতিবিধি ক্রিয়াশীল হয়,

(৬) এই স্তরে স্বার্থকতাকে চিহ্নিত করা হয়, এবং

(৭) এই স্তর বাগার্থিক উপাদানের জন্য ইনপুটস্বরূপ।

গান্ডীর সংগঠনের এরূপ জটিল চিত্রায়নের পরিণতি হলো এই যে এটি তার খাঁটি বাক্যতাত্ত্বিক চরিত্র হারায় (যে খাঁটি বাক্যতাত্ত্বিক চরিত্রের প্রতি চমস্কি মৌলিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন) এবং বাগধিক সংগঠনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় (Kempson 1977 164)

ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে চমস্কি, ক্যাজ ও পোস্টালের অবস্থান এক সমতলে। তারা সকলেই একমত যে অর্থ নির্ধারিত হওয়া উচিত গভীর সংগঠন থেকে ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ায়। অনেকে একত্রে তাদের তত্ত্বকে বলেন চমস্কি ক্যাজ-পোস্টাল মডেল, সংক্ষেপে সিকেপি মডেল (দ্রষ্টব্য King 1976 74 ) ।

তবে ব্যাখ্যামূলক বাগর্থবিদ্যায় ক্যাম্প ও ফোর (১৯৬৩) -এর তত্ত্বটি বেশি আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। ডাইনরাই (১৯৭২ : ৪২-৪৩) -এর মতে ক্যাটজের তত্ত্বের তিনটি বড় সমস্যা হলো : প্রথমত, এটি আচরণবাদী সমীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, এটি ভাষা ব্যবহারকারীদের বুদ্ধির মাত্রাভেদকে উপেক্ষা করে।

এবং তৃতীয়ত, এটি ভাষিক বিচ্যুতিকে কেঝা শ্রোতার সাথে সম্পৃক্ত করে বিবেচনা করে। তাই তিনি বলেন, “এভাবে দেখা যায় যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে অভিপ্রায়মূলক কৌশলে ব্যাখ্যা করতে ক্যাটসের তত্ত্ব সম্পূর্ণ অক্ষম।”

আব্রাহাম ও কেইফার (১৯৬৬ : ১৮-১৯) কাটিজ ও ফোডরের তত্ত্বের সপ্তবিধ দুর্বলতা নির্ধারণ করেন এবং বলেন যে অর্থের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব সফল নয়।

ক্যাজ ও ফোডরের তত্ত্বের নানারূপ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বাগর্থবিদ্যার জন্য তার তত্ত্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই সর্বপ্রথম বাগধিক তত্ত্বকে একটি সামগ্রিক ভাষিক তত্ত্বের অধীনে এনে বিশ্লেষণের প্রয়াস পান। তিনি তার মিশনে সম্পূর্ণ সফল না হলেও তার আংশিক সাফল্যকে অস্বীকার করা যায় না। তার তত্ত্ব বাগর্থবিদ্যার পূবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে ।

তাই বাগধিক তত্ত্ব হিসাবে পূর্ণাঙ্গ না হলেও ক্যাটজ ও ফোন্তরের তত্ত্ব বাগর্থবিদ্যার লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ (Hayes 1976 51 ) ।ক্যাট্জ (১৯৬৬) এবং পরবর্তী অবস্থা : ক্যাটজ (১৯৬৬) দার্শনিক সমস্যা সমাধানে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন এবং তাতে বাগধিক তত্ত্বের ভূমিকা নির্ধারণ করেন। এতে ভাষিক তত্ত্বের সংগঠনটি প্রমিত তত্ত্বের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন।

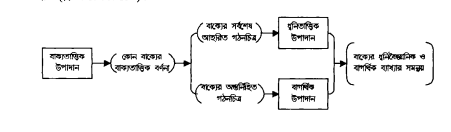

এখানে একটি ভিত্তি নিয়ে গঠিত বাক্যতাত্ত্বিক উপাদান শব্দগুচ্ছ সংগঠন নিয়মের সাহায্যে কোন বাক্যের বাক্যতাত্ত্বিক বর্ণনা পেশ করে। সেই বাক্যের বাক্যতাত্ত্বিক বর্ণনা থেকে রূপান্তরমূলক নিয়মের সাহায্যে একনিকে বাক্যের অন্তর্নিহিত গঠনচিত্র এবং অন্যদিকে বাক্যের সর্বশেষ আহরিত গঠনচিত্র নিঃসৃত হয় ।

বাক্যের অন্তর্নিহিত গঠনচিত্র থেকে ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়ায় বাগধিক উপাদান এবং বাক্যের সর্বশেষ আহরিত গঠনচিত্র থেকে ধুনিতাত্ত্বিক উপাদান বেরিয়ে আসে। সবশেষে বাগধিক উপাদান এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাদান একত্রে অর্থোপলব্ধি ও উচ্চারণের মাধ্যমে বাস্তব রূপ লাভ করে। এটি নীচের চিত্রে প্রদর্শিত হলো ( Katz 1966 150)

প্রমিত তত্ত্বে আমরা দেখেছি গভীর সংগঠন ও উপরি সংগঠন স্পষ্টরূপ নির্ধারিত ছিল এবং বাগধিক উপস্থাপনার সাথে উপরি সংগঠনের কোন সংযোগ ছিল না। কিছু আলোচ্য রূপায়নে গভীর সংগঠন ও উপরি সংগঠন স্পষ্টরূপে চিহ্নিত নয় এবং বাগধিক উপাদানকে উপরি সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত বলে মনে হয় ।

তদুপরি, প্রমিত তত্ত্বে ধ্বনিতাত্ত্বিক উপস্থাপনা এবং বাগধিক উপস্থাপনার অভিমুখ ছিল ভিন্ন। কিন্তু পরিবর্তিত রূপায়নে এরা একই অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে । এই তত্ত্বটিকে মনভ্রাত্ত্বিকভাবে অধিক সুস্থ বলে মনে হয় । বাস্তবে মানুষের মস্তিষ্কে নিতাত্ত্বিক ও বাগধিক উপস্থাপনা যুগপৎ সাধিত হয়, বিচ্ছিন্নভাবে নয় ।

এখানে বাগধিক ব্যাখ্যার প্রক্রিয়াটি মোটামুটি ক্যাটজ ও ফোত্তর (১৯৬৩) -এর মতোই বাগধিক উপাদানের দুটি অংশ- অভিধান এবং প্রক্ষেপন নিয়ম । অভিধান গঠিত হয় শব্দ বা এটির দ্বারা যেখানে এদের অর্থের বর্ণনা থাকে। প্রতিটি শব্দের অর্থ এমনভাবে বর্ণিত হবে যাতে তার উপর প্রক্ষেপন নিয়ম ক্রিয়া করতে পারে ।

অভিধানে একটি শব্দের অর্থ বর্ণিত হবে এভাবে প্রথমে শব্দের আক্ষরিক বা বানানমূলক উপস্থাপনা থাকবে, তারপর থাকবে একটি তীরচিহ্ন, তারপর একগুচ্ছ বাক্যতাত্ত্বিক চিহ্নক (যেমন বিশেষ্য বিশেষণ, সকর্মক, অকর্মক ইত্যাদি), সবশেষে থাকবে এক বা একাধিক শাব্দিক পাঠ (অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট অর্থ) ।

প্রতিটি শাব্দিক পাঠে থাকবে বাগধিক চিহ্নক (অর্থাৎ শব্দটির অর্থের বর্ণনা) ও সঙ্গতিবিধি (অর্থাৎ কোন শব্দ কোন্ অবস্থান বা কার সাথে ব্যবহৃত হতে পারবে বা পারবে না তার বর্ণনা) । যেমন অভিধানে bachelor শব্দটির বর্ণনা এরকম (Katz. 1966: 155):

bachelor বিশেষ্য :

ক. (ভৌত বন্ধ), (জীব), (মানব), (ছেলে), (প্রাপ্তবয়স্ক, (অবিবাহিত), সেঙ্গতিবিধি

খ.(ভৌত বস্তু), (জীবন্ত), (মানব), (যুবক), (নাইট উপাধিধারী), (অন্যকারো মানের অধীনে চাকুরীরত); < সঙ্গতিবিধি >

গ. ভৌত কা), (জীবন্ত), (মানব), (স্নাতক ডিগ্রিধারী); < সঙ্গতিবিধি >

ঘ. (ভৌত বছ), (জীবন্ত), (ঘ), (ছেলে), (সীলমাছ), (প্রজননকালে

সঙ্গীহীন) < সঙ্গতিবিধি>

এখানে সঙ্গতিবিধি উল্লেখ করা হয়নি। কেবল বাক্যে ব্যবহারের সময় তা বর্ণিত হয় (দব, ১৪৮-১৪৭) একটি বাক্যের শব্দসমূহের উপর প্রক্ষেপন নিয়ম প্রযুক্ত হয়। প্রক্ষেপন নিয়ম শালিক পাঠতালিকা থেকে সঠিক অর্থটি বেছে নেয় এবং তা দিয়ে শব্দগুচ্ছ ও বাক্যের অর্থ নির্ণয় করে।

প্রক্ষেপন নিয়ম গঠনচিত্রের নিম্নদেশ (প্রান্তিক গ্রন্থি) থেকে তার কাজ শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে (অপ্রান্তিক গ্রন্থি বাক্য পর্যন্ত) যায় । পুরো বাক্যের উপর তার কাজ শেষ হলে আমরা পাই সেই বাক্যের বাগধিক উপস্থাপনা । প্রক্ষেপন গঠনচিত্রের প্রন্থিসমূহে পাঠ আরোপের সময় বিভিন্ন বাগধিক সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে – এতে কোন উপাদান অসম্যাস, কোনটি দ্ব্যর্থক বা অভ্যর্থক, কোনটি সমার্থক বা স্বতন্ত্র তা বের হয়ে আগে।

ক্যাটজ ছয়টি বাগধিক সম্পর্কের নিয়ম উল্লেখ করেন যেগুলো নিরল ( Katz 1966 171 )

(১) C বাগর্থিকভাবে অসমাস হবে যদি এবং কেবল যদি এর সাথে কোন পাঠ যুক্ত করা সম্ভব না হয়।

(2) C বাগৰ্থিকভাবে অমার্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এর সাথে একটিমাত্র পাঠ যুক্ত হয় ।

(৩) C বাগর্থিকভাবে স্বার্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এর সাথে একাধিক

পাঠ যুক্ত হয়।

(8) C এবং Cs সমার্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এদের সাথে যুক্ত পাঠ পরস্পরকে অধিক্রমন করে ।

৫) C1 এবং C সম্পূর্ণ সমার্থক হবে যদি এবং কেবল যদি এদের সাথে যুক্ত পাঠ পরস্পরকে পুরোপুরি অধিক্রমন করে।

(৬) C এবং C2 বাগৰ্থিকভাবে স্বতন্ত্র হবে যদি এবং কেবল যদি এদের সাথে যুক্ত পাঠসমূহের অন্তত একটি পরস্পরের থেকে পৃথক হয় ।

এখানে, C = যে কোন গ্রন্থি (বাক্য বা বাকীয় উপাদান)

এভাবে ক্যাটজ (১৯৬৬) বাগার্থিক তত্ত্বে পূর্বের চেয়ে অধিক সৌষ্ঠব ও ব্যাপকতা আনয়ন করেন । এরপর ক্যাটজ ১৯৬৭ ও ১৯৭২ -এ আরো কিছু সংশোধনী এনে তার বাগার্থিত তত্ত্বকে আরো উন্নত করার প্রয়াস পান ।

আমরা এখানে তার দু’একটি বিষয় উল্লেখ করবো। ক্যাইজ (১৯৬৭) সাম্পর্কিক বিশেষণ (যেমন বড় ছোট, লম্বা, খাটো, ভারী, হালকা) ব্যাখ্যার জন্য সাম্পর্কিক বাগধিক চিহ্নকের প্রচলন করেন, কারণ এগুলো কেবল বাগার্থিক চিহ্নক দ্বারা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সংশ্লিষ্ট একটি নিয়ম হলো এরকম :

greater less in size weight than (an average Σ)

এখানে [ নির্ধারিত হবে বাক্যে ব্যবহৃত সংশ্লিষ্ট শব্দ দ্বারা। যেমন আমার হাতিটি বৃহৎ এই বাকো বৃহত কেবল হাতির উপর প্রযোজ্য হবে। কাজেই 2 হবে হাতির স্বাভাবিক বৃহত। [ তাই হাতির একটি বাগধিক চিহ্নকের সমরূপ হবে । স্তরক্রমিক অবস্থানে এটি হবে সবচেয়ে নীচের বার্ষিক চিহ্নক। যেমন (Catz. 1967 187):

(ভৌত বন্ধ

(প্রাণী)

(স্তন্যপায়ী)

(হাতি)

ক্যাটজ (১৯৭২) বাগথিক চিহ্নকের ক্ষেত্রে উচ্ছ্বলিপির ধারণা প্রচলন করেন । এরফলে শব্দসমূহের মধ্যে প্রতিনামীয় ও অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। যেমন ছেলে, মেয়ে, চাচা চাচী এদের রাগধিক চিহ্নক এভাবে উপস্থাপিত হবে :

ছেলে :

মেয়ে :

চাচা :

(মানব) (আত্মীয়) … ( (মানব) (আত্মীয়)

চাচী :

(প্রাণী) (লিঙ্গ)

উপরের উইলিপি থেকে বোঝা যায় ছেলে/ মেয়ে এবং চাচ/ চাচী-র পার্থক্য শুধু লিঙ্গে, অন্যসব বাগার্দিক চিহ্নকের দিক থেকে শব্দজোড় অভিন্ন ( Lehrer 1974 154)