আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-বাগৰ্থিক কর্মপ্রক্রিয়া

বাগৰ্থিক কর্মপ্রক্রিয়া

মনোবিজ্ঞানী মিলার এবং জনসন লেয়ার্ড (১৯৭৬) এই তত্ত্বের প্রধান প্রচারক । এই তত্ত্ব অনুসারে কোন শব্দের অর্থ হলো একটি কর্মপ্রক্রিয়া এক গুচ্ছে মানসিক কাজ যার মাধ্যমে কোন শব্দ তার নির্দেশিত বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয়। এই তত্ত্ব কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উপাদানিক বিশ্লেষণকে কাজে লাগায়।

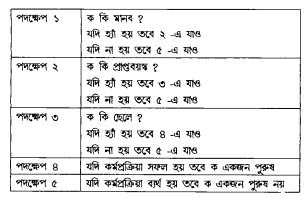

যেমন, পুরুষ শব্দের অর্থকে উপাদানে বিশ্লেষণ করলে পাই ছেলে + প্রাপ্তবয়স্ক মানব। এই তিনটি উপাদান কিভাবে কর্ম প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় তা বোঝার জন্য নীচের সারণীর দিকে তাকাই

এখানে দেখা যায় পুরো কর্মপ্রক্রিয়াটি কম্পিউটার প্রগ্রামের মতো ধপে ধাপে সাজানো। পুরুষ (ক) অর্থাৎ ক পুরুষ কিনা এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে মোট পাঁচটি পদক্ষেপ লেগেছে। প্রথম তিনটি পদক্ষেপে পুরুষ এর তিনটি বাগার্থিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপ্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে এবং শেষের দুটি পদক্ষেপে ইতিবাচক বা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পুরো কর্মপ্রক্রিয়াটি মানসিক। বাস্তবের যে কোন বস্তুর সনাক্তকরণে বা শ্রেণীকরণে মানুষ এই কর্মপ্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ক্লার্ক ও ক্লার্ক (১৯৭৭ : ৪৪২) বলেন, “প্রতিটি কর্ম প্রক্রিয়া একটি বাস্তব মানসিক কার্য যা অনুধাবন, অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ইচ্ছাপ্রকাশের মাধ্যমে মৌলিক মানসিক কার্যসমূহের সাথে যুক্ত হয় ।”

এই কর্মপ্রক্রিয়া তাই মানুষের সংবেদন বা ধারণাগত সংশ্রয়ের অংশ যার মাধ্যমে সে জাগতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে। ক্লাব ও ক্লার্কের মতে কর্মপ্রক্রিয়ামূলক তত্ত্ব তিনটি দাবি সামনে উপস্থিত করে ।

প্রথমত, একটি ভাষায় যে সমস্ত শ্রেণীর নামকরণ করা হয় সেগুলো নির্ভর করে সেই ভাষার ব্যবহারকারীরা জগতকে কিভাবে দেখে তার উপর ।

দ্বিতীয়ত, শিশুর শব্দব্যবহারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা নির্ভর করে ইতোমধ্যে সে শব্দের সাথে কিরূপ ধারণাগত উপাদান যুক্ত করতে পেরেছে তার উপর । তৃতীয়ত, যে বাগলিক উপাদান কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো সকল ভাষায় উপস্থিত ।

এই দাবিসমূহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তিপ্রমান উপস্থাপিত হয়েছে । অনেক সমালোচকই কর্মপ্রক্রিয়ামূলক বাগর্থবিদ্যা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা এর চারটি সীমাবদ্ধতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন । প্রথমত, এটি প্রসঙ্গমূলক ভেলরূপ ব্যাখ্যায় অতটা কার্যকর নয়।

যেমন বিশেষ পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গে একজন পুরুষ চিহ্নিত হতে পারে পেশীশক্তিসম্পন্ন বা দুর্বল, দীর্ঘকায় বা বেঁটে, লম্বাচুলো বা খাটো চুলো, তেজী বা ভীরু, পরিশ্রমী বা আলসে ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যে। কিন্তু বাগার্থিক কর্মপ্রক্রিয়া মানুষ (ক) এর মধ্যে এসব বিষয় কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে তার কোন নির্দেশনা নেই ।

দ্বিতীয়ত, এটি সাধারণ অন্তদৃষ্টির পরিপন্থী অর্জিত জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন পারদ ধাতব পদার্থ, তিমি স্তন্যপায়ী বল্লো মাছ নয়, বালুর পাখি নয়, প্রভাত তাঁরা ও সন্ধ্যা তাঁরা একই গ্রহ বৈজ্ঞানিকভাবেপ্রাপ্ত এ সমস্ত জ্ঞানের সাথে বাগধিক কর্মপ্রক্রিয়া সামসাপূর্ণ নয়। কারণ এরূপ বিশেষ জ্ঞান আমাদের আটপৌরে অভিজ্ঞতার বিরোধী বলে এদের বাগধিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন ।

তৃতীয়ত, এটি দিয়ে প্রাত্যহিক কথোপকথন ব্যাখ্যা করা যায় না। শিশুর জ্ঞানে বাঘা বিড়াল হতে পারে অথবা বিড়াল বাবা হতে পারে কারণ বড়রা হয়তো শিশুকে তাই শিখিয়েছে । একজন পদার্থবিজ্ঞানী সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনায় বলতে পারেন যে আলো সরলরেখায় চলে, যদিও তিনি জানেন আলোকরশ্মি প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণের টানে বেঁকে যেতে পারে।

কারো মধ্যে পাগলামির লক্ষণ ধরা পড়লে লোকজনকে বলতে শোনা যায় তার মাধ্যর তার ছিঁড়ে গেছে যদিও মাধায় তার আছে বলে কেউ বিশ্বাস করেন না। বক্তা ও শ্রোতার কথাবার্তায় তথ্যের এই বিচ্যুতি বাগার্থিক কর্মপ্রক্রিয়া অনুমোদন করে না ।

চতুর্থত, বাগর্থিক প্রক্রিয়া শ্রেণীসমূহের ঝাপসা সীমান্তরেখায় অকার্যকর । যেমন, শশকে আমরা কখনো সব্জি

কখনো ফল বলে গন্য করি, হিজরা না মেয়ে না ছেলে তবে উভয়লিঙ্গ নয়, একজন ষোড়শী যুবতীও হতে পারে

কিশোরীও হতে পারে। বাগধিক প্রক্রিয়ায় দেখাতে হবে যে এগুলো দুটি শ্রেণীর মাঝামাঝি । কিন্তু আদতে তা

কিভাবে দেখানো হবে তা স্পষ্ট নয়।

কাজেই দেখা যায় বাগধিক প্রক্রিয়া অর্থসংশ্লিষ্ট অনেক জাগতিক ঘটনাই ব্যাখ্যা করতে পারে না। তত্ত্ব হিসাবে এটি অনেক অশিথিল। তারপরও আমরা বলতে পারি যে অর্থের বৃত্তিমূলক অভিক্ষেপে বাগধিক প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ।