আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-সত্য শর্ত

সত্য শর্ত

দার্শনিক গটার ফেজ সর্বপ্রথম বিংশ শতাব্দী শুরুর অব্যবহিত পূর্বে সত্যশর্তের ধারণা প্রচার করেন এবং বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আলফ্রেড টার্সকি একে শক্ত তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান। পরবর্তীতে ডেভিডসন টসন, মনটোপ প্রমূখ দার্শনিক সত্যশর্তের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বাগার্থিক তত্ত্ব প্রগঠন করেন ।

সত্যশর্তের উপর ভিত্তি করে বাগধিক তত্ত্বের যে বিকাশ ঘটেছে আমরা তাকে বলবো সত্যশতমূলক বাগবিদ্যা । সর্তশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার ইতিহাসটি একটু কৌতুহলোদ্দীক । এটি গড়ে উঠেছে অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে ।

অভিজ্ঞতাবাদের প্রভাবে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ যখন বাগধিবিদ্যার প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন সত্যশমূলক বাগর্থবিদগণ তখন ঘোষণা করেছিলেন ভাষার অর্থ বিশ্লেষণ সম্ভব তবে তা উদ্দীপক- সাড়ার মাধ্যমে নয়, সত্যশর্তের মাধ্যমে (দেখুন Harrison 1979, Martinich 1990 ) ।

সত্যশতমূলক বাগর্থবিদ্যার অগ্রগতি আজও অব্যাহত রয়েছে, তবে এতদিনে তার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরী হয়ে গেছে – প্রয়োগবাদী বাগর্থবিদ্যা (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যাহোক, এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো সত্যশত কি এবং এটি কিভাবে বাগধিক তত্ত্বে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন বাক্য (কড়াকড়িভাবে বলতে গেলে বচন) সত্য বা মিথ্যা হওয়ার পিছনে থাকে পার্থিব ঘটনা। টাসকি (১৯৪৪) ১৯৯০ : ৪৯) বলেন, “একটি বাক্য সত্য হয় যদি তা কোন বিদ্যমান ঘটনার অবস্থা বর্ণনা করে ।” ( A sentence is true if it designates an existing state of affairs)।

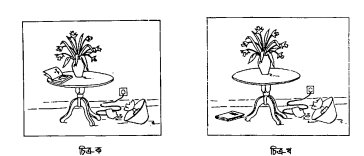

যেমন আমি যদি বলি বইটি টেবিলের উপর তবে বাক্যটি সত্য হবে যদি বাস্তবে আমার নির্দেশিত বইটি নির্দিষ্টি মুহূর্তে টেবিলের উপর থাকে । এর অন্যথা হলে বাক্যটি মিথ্যা হবে। আমরা ধরে নেই যে নির্দিষ্ট একটি সময়ে চিত্র-ক ও চিত্র-খ পৃথিবীর দুটি ঘটনা

আমাদের বাক্যটি সত্য হবে প্রথম চিত্রের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় চিনের প্রেক্ষাপটে নয়। কারণ প্রথমটি আমাদের বাক্য সত্য হওয়ার শর্ত পূরণ করে, কিন্তু দ্বিতীয়টি তা পুরণে ব্যর্থ হয়।

এ থেকে যে তথ্যটি বেরিয়ে আসে তা হলো একটি বাক্যের সত্যতা নির্ভর করে কিছু শর্তের উপর । এই শর্তগুলোকেই বলা হয় সতদত । সতানতমূলক বাগর্থবিদগন দাবি করেন যে কোন বাক্যের সত্যশর্তই হলো ঐ বাক্যের অর্থ। কোন বাক্যের অর্থ বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে কোন শর্তাবলীর অধীনে বাক্যটি সত্য হয়

S means that p= S is true iff p

এখানে S হলো বাক্য এবং p হলো সতাশর্তের বিবৃতি। আমরা একে বাংলায় রূপান্তর করতে পারি (বাকাকে বা এবং সত্যশর্তকে স ধরে )

বা এর অর্থ স বা সত্য যদিদি স

এখানে সমতুল্যতার দ্বিতীয় অংশটি আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বা সত্য যদিদি স কে উদাহরণযোগে

বিস্তৃত করা যায় :

তুষার সাদা সত্য যদি এবং কেবল যদি তুষার সাদা

Snow is white is true if and only if snow is white

এখন বৃষ্টি হচ্ছে সত্য যদি এবং কেবল যদি এখন বৃষ্টি হয় । It is raining is true if and only if it is raining

এ ধরনের বাকাকে ইংরেজীতে বলা হয় T sentence (truth sentence)। আমরা বাংলায় বলতে পারি স-বাক্য। স-বাক্যে যে ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু মনে হয় তা হলো এখানে এক প্রকাশ দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ তত্ত্বকে অনেক সময় পৌনপুনিকতা তত্ত্ব বলা হয় ( Harrson 1979 128 ) ।

এই পৌনপুনিকতার কারণ হলো স-বাক্যে দুধরনের ভাষা ব্যবহৃত হয় এক ধরনের ভাষা দিয়ে কোন কিছু বলা হয় এবং অন্য ধরনের – ভাষা নিয়ে প্রথম ভাষা সম্পর্কে কিছু বলা হয়। প্রথমটি হলো যাকে বলে কাভাষা এবং দ্বিতীয়টি হলো যাকে

বলে অবিভাষা (Ronnie Cann 1993 16)। আমরা ইচ্ছা করলে বস্তুভাষা ও অধিভাষাকে দুটি ভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে পারি । তখন ব্যাপারটিকে আর অতটা দৃষ্টিকটু, ক্যানের ভাষার অতথ্যমূলক বা চক্রক, মনে হবে না । আমরা নীচের স-বাক্যদুটোর দিকে লক্ষ্য করতে পারি :

The book is on the table সত্য যদি এবং কেবল যদি বইটি টেবিলের উপর থাকে । Das Buch ist auf dem Tisch সত্য যদি এবং কেবল যদি বইটি টেবিলের উপর থাকে ।

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স-বাক্যে বক্তৃভাষা হিসাবে যথাক্রমে ইংরেজী ও জার্মান এবং উভয় স-বাক্যে অধিভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বস্তুভাষায় যা বলা হয়েছে অধিভাষায় তা সত্য হওয়ার শর্ত বিকৃত হয়েছে । কাজেই দেখা যায় সত্য শর্তমূলক বাগর্থবিদ্যা অনুযায়ী কোন বাক্যের অর্থ হলো সেই বাক্যের সত্যশর্ত ।

অর্থাৎ :

অর্থ = সত্য শর্ত

সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যা একদিকে বহির্দোতক, অন্যদিকে অন্তর্দ্যোতক । কোন শব্দের বহিদ্যোতনা হলো শব্দনির্দেশিত বস্তুর সেট, আর অন্তদ্যোতনা হলো শব্দনির্দেশিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সেট। যেমন কুকুর শব্দটির বহিদ্যোতনা হলো পৃথিবীর সমস্ত কুকুর এবং অন্তদ্যোতনা হলো কুকুরত্ব নামক বৈশিষ্ট্য ।

একইভাবে কোন বাক্যের অন্তদ্যোতনা হলো সেই বাক্যে অন্তর্নিহিত বচন এবং বহিদ্যোতনা হলো বাক্য নির্দেশিত পার্থিব ঘটনা । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার কাজ হলো অভদ্যোতনা ও বহিদ্যোতনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা । রিচার্ড মনটেগের তত্ত্ব (১৯৭৪)-ও সেই চেষ্টায় নিয়োজিত ।

মনটেগের মতে অন্তদ্যোতনা অপেক্ষক হিসাবে সম্ভাব্য পৃথিবীতে সেট তাত্ত্বিক বহিদ্যোতনার সাথে সম্পর্কিত (Harrson 1979 91 ) । মন্টেগ তার তত্ত্বে মানুষের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি-র ব্যাখ্যা দেন সম্ভাব্য পৃথিবীর মাধ্যমে। তার তত্ত্ব তাই সম্ভাব্য পৃথিবী বাগদ্ধবিদ্যার পথিকৃত । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার পাঁচটি উপাদান রয়েছে (Palmer 1981 : 199)

১. ভাষা নিজে (অর্থাৎ বহুভাষা)

২. সেই ভাষার ব্যাকরণিক বর্ণনা (অর্থাৎ অধিভাষা)

৩. অদ্ব্যর্থক বা যৌক্তিক ভাষা (যেমন iff / যদিদি)

৪. বচনের অন্তর্দোতক জগত, এবং

৫. বহিদ্যোতক জগত ।

মস্টেগের রূপায়নের দিকে তাকিয়ে আমরা অন্ততঃ আরো দুটি উপাদান যোগ করতে পারি :

৬. বাচ্যার্থের কার্য এবং

৭. সম্ভাব্য পৃথিবী ।

কাজেই দেখা যায় সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং এর বিশ্লেষণ প্রণালী অত্যন্ত

জটিল । সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার বড়গুণ এই যে এটি দিয়ে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণভাবে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণ করা যায় । কিন্তু এই তত্ত্বে সন্দেহেরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। এখানে মনে করা হয় যে অর্থ = সত্যশর্ত। কিন্তু অর্থ ও সত্যশর্তের এই সমীভবন আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সাথে সামাস্যপূর্ণ নয় । একটি বাক্যের অর্থ হলো বাক্যটি সত্য হওয়ার

শতাবলী এ ধরনের রূপায়নে পৌনপুনিকতা ও চক্রকতা লক্ষ্য করেছেন গ্যারি কেম্প ( ১৯৯৮ : ৪৮৩-৪১৩) । তার যুক্তিপ্রক্রিয়াটি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

1. Cont <p> = that p [ Cont content or meaning ]

2. Cont <p> = the TC of <p> [TC = truth conditions ]

3. The TC of <p> = that Q <p> [Q = the property of truth

4. Cont <p> that <p> [from 3 and 2] 5. that p = that o <p> [from 4 and

1]

6. Cont <O<p>> that <p> [instance of 1] = 7. Cont <p> Cont <O<p>> [from 6 and 4]

8. Cont <O<p>> that <O<p>> [putting <p> for p]

9. Cont <O<O<p>>> = that O<O<p>> [instance of 1] 10. Cont <O<p>> = Cont <O<O<p>>> [from 8 and 9]

11. Cont <p> = Cont <O<O<p>>> [from 10 and 7]

কাজেই এর পরিণতি হলো :

y. Cont <p> = Cont <O<O … <p>…>>

অর্থাৎ প্রক্রিয়াটি অসীমভাবে চলতে থাকবে যেখানে D পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাবে । অতএব এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার পরিশৃঙ্খলায় ত্রুটি রয়েছে ।

সত্যশর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার আরো সীমাবদ্ধতা হলো এটি মানুষের বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করতে পারলেও মানুষের ভাষিক যোগাযোগকে ব্যাখ্যা করতে পারে না । তাই এটি বাস্তবে সাধারণ মানুষের কাছে অতটা ফলপ্রদ নয় ।