আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-অর্থ সম্পর্কসমূহ

অর্থ সম্পর্কসমূহ

কেবল উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ নয়, আমরা শব্দের সাথে শব্দের সম্পর্কের মাধ্যমেও তার অর্থ নির্ণয় করে থাকি । যেমন রবি শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞেস করা হলে আমরা বলে থাকি রবি অর্থ সূর্য। একইভাবে ঠান্ডা বলতে পরমের বিপরীত অবস্থাকে বোঝাই এবং হাসনাহেনা কে বলি এক ধরনের ফুল। অর্থের দিক দিয়ে শব্দের সাথে শব্দের এরূপ সম্পর্ককে আমরা অর্থ সম্পর্ক বলি ।

একে অবশ্য কেউ কেউ শাব্দিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করে থাকেন (দ্রষ্টব্য George Yule 1996 118 ) । আমরা এখানে চার ধরনের অর্থ সম্পর্ক আলোচনা করবো সহনামিতা, প্রতিনামিতা, উপনামিতা ও অংশনামিতা। এ সম্পর্কগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, যেমন জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে।

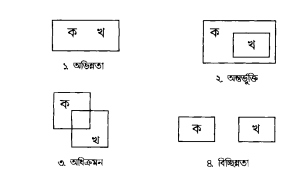

ডি এ ক্রুজ (১৯৮৬ ৮৬৮৮) সমতা সম্পর্কের মাধ্যমে এদের বিশ্লেষণের প্রয়াস পান। দুটি শ্রেণীবাচক শব্দের মধ্যে অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি চারটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন : (১) দুটি শ্রেণী একই সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে, (২) একটি শ্রেণী, অপরটির অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, (৩) দুটি শ্রেণীর কিছু সদস্য অভিন্ন হতে পারে এবং (৪) দুটি শ্রেণীর সদস্যরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে পারে। এ চারটি সম্ভাবনাকে নিম্নরূপ চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়

উপরের সম্পর্কসমূহ আমরা উদাহরণ সহযোগে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। প্রথম ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান সারমেয় ও কুকুর এর মধ্যে দ্বিতীয় ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান পাখি ও দোয়েল এর মধ্যে, তৃতীয় ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান জ্ঞানী ও অশিক্ষিত এর মধ্যে এবং চতুর্থ ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান জীবিত ও মৃত এর মধ্যে । নীচে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

সহনামিতা : সহনামিতাকে বাংলায় সমার্থকতা বা প্রতিশব্দাও বলা হয়ে থাকে এবং আমরা যাকে গহনাম বলবো তাকে বলা হয় সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ । দুটি শব্দের মধ্যে যখন অর্থগত মিল থাকে তখন আমরা একটিকে অপরটির সমনাম বলে থাকি। কিন্তু বাস্তবে দুটি শব্দের মধ্যে কতটুকু অর্থগত মিল থাকতে পারে ? পুরোপুরি মিল খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়, সচরাচর পাওয়া যায় আংশিক মিল । এজন্যই বলা হয় প্রকৃত

সহনামিতা বলতে কিছু নেই। একটি ভাষায় দুটি শব্দের মধ্যে অবিকল একই রকম অর্থ থাকতে পারে না । পামার (১৯৮১ : ৮৯) বলেন, “আদতে এটি অসম্ভব যে ঠিক একই অর্থবিশিষ্ট দুটি শব্দ একসাথে ভাষায় বেঁচে থাকবে ।” উপমান (১৯৫৭ ১০৮ / তারেক ১৯৯৩ ১১৫) -এর ভাষায়, “এটি প্রায় একটি কথা প্রমাণিত সত্য যে সার্বিক সহনামিকতা একটি অতিবিরল ঘটনা, এ এমন এক বিলাসিতা যার দায় বহন করা ভাষার পক্ষে কঠিন ।”

সহনামিতার বিবেচনার মোটামুটি চারটি বিষয় আসতে পারে প্রথমত, যেগুলোকে আমরা সহনাম বলি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিভিন্ন উপভাষার অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশে মাঠ এবং কোলা এই অর্থে সমার্থক যে মাঠ মানবাংলায় প্রায় সর্বত্র প্রচলিত, কিন্তু কোলা শব্দটি বাংলাদেশের দক্ষিণে বরিশাল, বরগুনা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।

ইংল্যান্ডে যা lift আমেরিকাতে তা elevator ইংল্যান্ডে যা fuel আমেরিকাতে তা gasoline

দ্বিতীয়ত, দুটি সহনামের মধ্যে শৈলিগত ভিন্নতা থাকতে পারে। যেমন প্রহার ও ধোলাই এ দুটি শব্দের মধ্যে প্রথমটি ভদ্র শৈলিতে এবং দ্বিতীয়টি অভদ্রশৈলিতে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়ত, দুটি সহনামের মধ্যে আবেগাত্মক বা আনুভূতিক অর্থের পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন চালাক ও চতুর এর অর্থ এক হলেও দ্বিতীয়টি নেতিবাচকতার প্রতীক। ফলে কাউকে চালাক বললে খুশি হয়, বিশ্ব চতুর বললে রাগ করে ।

চতুর্থত, দুটি শব্দের অর্থ এক থাকলেও তাদের মধ্যে সহাবস্থানিক পার্থক্য থাকতে পারে।

যেমন গলদ শব্দটি গোড়ার সাথে ব্যবহ্যত হয় অথচ রুটি শব্দটি ব্যবহাত হতে দেখা যায় না, ফলে গোড়ায় গলদ গ্রহণযোগ্য কিন্তু গোড়ায় জুটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। হাসন ও অন্যান্য (১৯৯৭) ইংরেজী ভাষার বিভিন্ন শব্দ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখান যে দুটি সহনাম কখনোই সম্পূর্ণ একই ধরনের সহাবস্থানগত ভাষিক প্রসঙ্গে ব্যবহ্যত হতে পারে না।

কাজেই আমরা কড়াকড়ি অর্থে ও হালকা অর্থে সহনামিতার কথা বলতে পারি। হালকা অর্থে দুটি সহনামের মধ্যে অংশত মিল ও অমিল থাকতে পারে। কিন্তু কড়াকড়ি অর্থে দুটি সহনামের মধ্যে উপভাষিক, শৈলিগত, আবেগিক, সহাবস্থানিক কোন রকম পার্থক্য থাকতে পারবে না।

প্রাত্যাহিক জীবনে আম সহনামিতাকে হালকা অর্থেই গ্রহণ করে থাকি। আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য অভিধান প্রণেতারাও হালকা অর্থে শব্দের প্রতি নাম সরবরাহ করে থাকেন ।

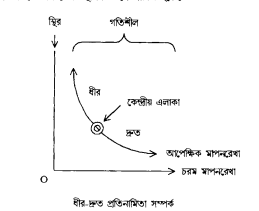

অনেকেই মনে করেন সহনামিতা একটি মানার ব্যাপার। মাপনরেখায় দুটি সহনামের অবস্থান কাছাকাছি হতে পারে, আবার দূরবর্তী হতে পারে (Lyons 1968 447)

এখানে ০ বিন্দুটি পরিপূর্ণ সহনামিতার প্রতীক । কাজেই চ ও পরস্পরের পরিপূর্ণ সহনাম। শূন্য বিন্দু থেকে আনুভূমিক দূরত্ব যতো বাড়ে দুটি সহনামের মধ্যে পার্থক্য ততোই বাড়তে থাকে। কাজেই এখানে সহনাম হিসাবে গ এবং ঘ এর মধ্যে যতটুকু পার্থক্য, ক এবং এর মধ্যে পার্থক্য তার চেয়ে বেশি।

লি সম্পূর্ণ সহনামিতা ও সামগ্রিক সহস্রাধিতার মধ্যে পার্থক্য করেন। দুটি সহনামের অর্থের মধ্যে যখন কোন আবেগগত পার্থক্য থাকে না, যদিও তাদের মধ্যে সহাবস্থানিক সম্পর্ক থাকতে পারে, তখন তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সহনামিতার সম্পর্ক বিরাজ করে। আর দুটি সহনামের মধ্যে যখন আকোগত বা সহাবস্থানিক কোন পার্থক্যই থাকে না তখন তাদের মধ্যে সামগ্রিক সহনামিতার সম্পর্ক বিরাজ করে। এই বিভাজন মেনে নিলে চার ধরনের সহনামিতা পাওয়া যাবে

(১) সম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক সহনামিতা,

(২) সম্পূর্ণ কিন্তু অসামগ্রিক সহনামিতা,

(৩) অসম্পূর্ণ কিন্তু সামগ্রিক সহনামিতা এবং

(৪) অসম্পূর্ণ এবং অসামগ্রিক সহনামিতা।

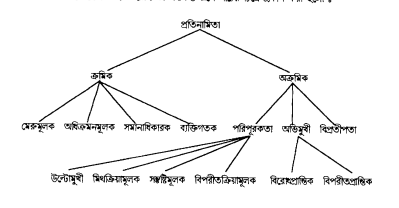

প্রতিনামিতা : প্রতিনামিতাকে বিপরীতার্থকতা বা বিরোধিতাও বলা হয়। প্রতিনামিতা বলতে বোঝায় অর্থের বৈপরীত্যকে । প্রতিনামিতা দু’ধরনের হতে পারে – ক্রমিক ও অক্রমিক । ছোট-বড়, লম্বা-খাটো, ধনী-গরীব, ঠান্ডা-গরম প্রভৃতি ক্রমিক প্রতিনাধিতার দৃষ্টা এবং নারী-পুরুষ, জীবিত-মৃত, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি অৰুমিক প্রতিনামিতার দৃষ্টান্ত।

ক্রমিক প্রতিনামিতার তুলনামূলক পরিমাপ সম্ভব এবং এটি অক্রমিক প্রতিনামিতার মতো মধ্যবর্তী সম্ভাবনাকে নাকচ করে না। যেমন, আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হয় অপেক্ষাকৃত ছোট বা বড়, কি অপেক্ষাকৃত নারী বা পুরুষ বলা সম্ভব হয় না।

ক্রমিক প্রতিনামসমূহকে একটি মাপনরেখায় স্থাপন করে তাদের ক্রম পরিমাপ করা সম্ভব। প্রতিনামগুলো একটি কেন্দ্রীয় এলাকা থেকে বিপরীত অভিমুখে সঞ্চারণশীল। ধীর- দ্রুত এই দুটি প্রতিনামকে মাপনরেখায় স্থাপন করলে এরকম হবে :

ক্রুজ চার ধরনের প্রতিনামের কথা বলেন – মেরুমূলক, অধিকমনমূলক, সমানাধিকারক ও ব্যক্তিগতক । সেকমূলক প্রতিনাম : এক্ষেত্রে পতিনাম গুলোকে নিরপেক্ষ ও বাস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করা যায়। যেমন, ভারী-হা -র ক্ষেত্রে আমরা ওজন করে বলতে পারি কোন বস্তু কতটুকু ভারী এবং নির্দিষ্ট ওজনের কম হলে আমরা বলতে পারি বস্তুটি হালকা।

অধিক্রমনমূলক প্রতিনাম এক্ষেত্রে প্রতি নামদ্বয়ের একটি হয় প্রশংসাসূচক এবং অন্যটি হয় নিম্নাসূচক। যেমন

: ভালো-মন্দ, ভদ্র-অভদ্র, দয়ালু নির্ণয়, পরিষ্কার-নোংরা, নিরাপদ-ঝুঁকিপূর্ণ, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী ইত্যাদি ।

সমানাধিকারক প্রতিনাম : এক্ষেত্রে প্রতিনামগুলো ব্যক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। যেমন: সুখী-দুখী, নিরপেক্ষ-পক্ষপাতমূলক, সুখী-কুশ্রী, মনোহর বিরক্তিকর ইত্যাদি ।

ব্যক্তিগতক প্রতিনাম এক্ষেত্রে আবেগিক অর্থ এত বেশি কাজ করে যে প্রতিনামদুটোর সম্পর্ক অনন্য বলে প্রতিভাত হয়। মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার, সৎ-ঘুষখোর, মোটকা শুটকি প্রভৃতির ব্যক্তিগতক প্রতিনামের দুষ্টা

অক্রমিক প্রতিনামিতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো পরিপুরকতা।

পরিপূরকতার মৌলিক বৈশিষ্টা হলো এতে একটি ধারণাগত অঞ্চল প্রতিনামগুলো দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয় যার ফলে কোন মাঝামাঝি অবস্থা থাকে না যেখানে অন্য কোন শব্দ অবস্থান নিবে । যেমন কেউ জীবিত না হলে সে মৃত হবে, কেউ বিবাহিত না হলে অবিবাহিত হবে কেউ ডানহাতী না হলে বামহাতী হবে, কেউ কৃতকার্য না হলে অকৃতকার্য হবে, কেউ না ঘুমালো জেগে থাকবে, কেউ ভুল না করলে অবশ্যই শুদ্ধ হবে।

পরিপূরকতা বিশেষ ও বিশেষণের মধ্যে যেমন হতে পারে, ক্রিয়ার মধ্যেও হতে পারে । (১৯৬৬ : 202 ) ক্রিয়াপদের পরিপুরকর্তাকে চারভাগে বিভক্ত করেন উল্টোমুখী, মিথক্রিয়ামূলক, সম্বষ্টিমূলক ও বিপরীত ক্রিয়ামূলক ।

উল্টোধুৰী পরিপুরকতাঃ এক্ষেত্রে প্রতিনামদুটি দুই বিপরীতমুখী পরিবর্তন সূচিত করে।

যেমন শুরু করা শেষ করা, শেখা-ভোলা, আগমন করা স্থানত্যাগ করা, উপার্জন করা বার করা। উল্টোমুখী পরিপূরকতাকে ত্রিপাক্ষিক সম্পর্কেও দেখানো যায়, যার ফলে ধারণাগত অঞ্চলটি দুটি ভাগে বিভক্ত না হয়ে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পাবে । যেমন শুরু করা চালিয়ে যাওয়া শেষ করা, শেখা মনে রাখা-ভোলা, আগমন করা অবস্থান করা স্থানত্যাগ করা, উপার্জন করা করা ব্যয় করা।

মিথক্রিয়ামূলক পরিপূরকতা এক্ষেত্রে প্রতিনামদুটি উদ্দীপক সাড়া সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। যেমন: আদেশ করা-মানা করা, আবেদন করা নাকচ করা, আমন্ত্রন করা গ্রহণ করা, শুভেচ্ছা জানানো প্রতিশুভেচ্ছা জানানে প্ররোচিত করা প্ররোচিত হওয়া । এখন উদ্দীপকের জবাবটিকে যদি দ্বিধাবিভক্ত করা হয় তাহলে একটি ত্রয়ী সম্পর্ক পাওয়া যাবে।

যেমন আদেশ করা মান্য করা- অমান্য করা, আবেদন করার করা নাকচ করা, আমন্ত্রন করা গ্রহণ করা- ফিরিয়ে দেয়া, শুভেচ্ছা জানানো প্রতি শুভেচ্ছা জানানো এড়িয়ে যাওয়া, প্ররোচিত করা- প্ররোচিত হওয়া সাगान

সন্তুষ্টিমূলক পরিপুরকতা এক্ষেত্রে দুটি প্রতিনামের একটি কর্মের প্রচেষ্টা ও অপরটি কর্মসম্পাদন নির্দেশ করে।

যেমন: চেষ্টা করা- সফল হওয়া, সন্ধান করা খুঁজে পাওয়া, প্রতিযোগিতা করা-জয়ী হওয়া, তাক করা লক্ষ্যভেদ করা। এক্ষেরেও কর্মসম্পাদনের বিপরীতে ব্যর্থতার কথা বললে একটি ত্রয়ী সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। যেমন: চেষ্টা করা সফল হওয়া বার্থ হওয়া, সন্ধান করা খুঁজে পাওয়া হারিয়ে ফেলা, প্রতিযোগিতা করা- জয়ী হওয়া পরাজিত হওয়া, তাক করা লক্ষ্যভেদ করা লক্ষ্যে না ानা।

বিপরীতক্রিয়ামূলক পরিপুরকতা : এক্ষেত্রে একটি প্রতিনাম আক্রমন নির্দেশ করে এবং অন্যটি প্রতিআক্রমন নির্দেশ করে। যেমন : ধাওয়া করা-পাল্টা ধাওয়া করা, অভিযোগ করা-পাল্টা অভিযোগ করা, দুধি মারা পাল্টা তুমি মারা, গোলপোটো বল মারা-বল ফিরিয়ে দেয়া।

কিন্তু আক্রমনের জবাবটি যদি প্রতিআক্রমনমূলক না হয়ে নতিস্বীকারমূলক হয় তাহলে সম্পর্কের ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন : ধাওয়া করা-পাল্টা ধাওয়া করা-ধাওয়া খাওয়া, অভিযোগ করা-পাল্টা অভিযোগ করা- অভিযুক্ত হওয়া, দুখি মারা-পাল্টা ঘুষি মারা-তুমি যাওয়া, গোলপোট্রেট বল মারা-বল ফিরিয়ে দেয়া-গোল খাওয়া ।

অন্য এক ধরনের অক্রমিক প্রতিনামিতা হলো অভিমূখী বিরোধিতা। অভিমুখী বিরোধিতার ক্ষেত্রে প্রতিনাম দুটি দুই বিপরীত দিক নির্দেশ করে। যেমন: উপরে-নীচে, দূরে-কাছে, সামনে-পিছনে, ডানে বায়ে ইত্যাদি । অভিমূখী বিরোধিতা দুধরনের হতে পারে বিরোধ প্রান্তিক ও বিপরীতপ্রান্তিক।

বিরোধিতার ক্ষেত্রে কতগুলি প্রতিনাম একটি সেটের অধীনে থাকে এবং একে অপরের সাথে বৈপরীত্য প্রকাশের মাধ্যমে পরস্পরকে সংজ্ঞায়িত করে। যেমন : পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিন এই চারটি প্রতিনামের পরস্পরের মধ্যে বিরোৎপ্রান্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বিপরীতপ্রাপ্তিকতার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিনাম সরলরৈখিক বৈপরীত্য প্রকাশ করে।

যেমন : শীর্ষবিন্দু সর্বনিম্ন বিন্দু মাথা-পা, সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন প্রারম্ভ সমাপ্তি ইত্যাদি ।

তৃতীয় ধরনের অক্রমিক প্রতিনামিতা হলো বিপ্রতীপত্তা বিপ্রতীপতার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিনাম পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-সন্তান, বেঁধা-কেনা, ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-রোগী প্রভৃতি বিপ্রতীপ সম্পর্কের উদাহরণ ।

কালেই দেখা যায় প্রতিনামিতা একরণ সম্পর্কের নাম নয়, প্রতিনামিতা বিচিত্রমুখী । এখানে আমরা প্রতিনামিতাকে যেভাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছি তা সংক্ষিপ্ত রূপে নীচের চিরে প্রকাশ করা হলো :

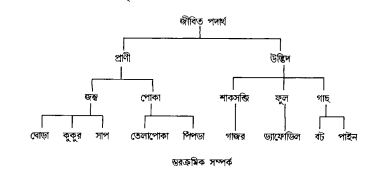

উপনামিতা : দুটি শব্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্তির সম্পর্ককে করা বলা হয় উপনামিতা। যেমন: গোলাপ ফুল, হাতি-প্রাণী, লাউ-সব্জি, কড়ই গাছ এই শব্দজোড়ের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে ফুল গোলাপকে প্রাণী হাতিকে, সব্জি লাউকে এবং গাছ কড়ইকে অন্তর্ভূক্ত করে। অর্থাৎ গোলাপ এক ধরনের ফুল, হাতি এক ধরনের প্রাণী, লাউ এক ধরনের সব্জি ইত্যাদি।

কাজেই দেখা যায় উপনামিতাকে বর্ণনামূলকভাবে এক ধরনের বা এক প্রকার বলে প্রকাশ করা যায় ।

যখন আমরা উপনামিতার কথা বলি তখন আমরা শব্দসমূহের স্তরক্রমের দিকে ইঙ্গিত করি । স্তরক্রম ছাড়া উপনামিতা হতে পারে না।

এজন্য দুটি শব্দের উপনামিতা প্রদর্শন করতে হলে তাদের স্তরক্রমিক সম্পর্ক দেখাতে হয় । যে কোন দুটি শব্দের স্তরক্রম কোন বৃহত্তর স্তরক্রমের অংশ (তার প্রমান বাগার্থিক ক্ষেত্র) । আমরা জীবিত পদার্থ, প্রাণী, উদ্ভিদ, পোকা, শাকসব্জি, ফুল, গাছ, ঘোড়া, কুকুর, সাপ, তেলাপোকা, পিঁপড়া গাজর, ড্যাফোডিল, বট, পাইন প্রভৃতি শব্দকে স্তরক্রমে বিনান্ত করে ব্যাপারটি পরীক্ষা করতে পারি ও

উপরের চিত্র থেকে আমরা ক্ষুদ্র পর্যায়ে উপনামিতার নিম্নরূপ তালিকা পাবো

< জীবিত পদার্থ

ঘোড়া <পিপার < পোকা

গাজর < শাকসব্জি

উদ্ভিদ জীবিত পদার্থ

পোকা < প্রাণী

सून<শাকসব্জি < উদ্ভিদ ড্যাফোডিল < ফুল

তেলাপোকা < পোকা

ফুল < উদ্ভিদ

গাছ উি পাইন < গাছ

এখানে প্রতিটি জোড়ে প্রথমটি অন্তর্ভুক্ত পদ এবং দ্বিতীয়টি অন্তর্ভুক্তকারী পদ । অন্তর্ভুক্ত পদকে পারিভাষিকভাবে বলা হয় উপনাম এবং অন্তর্ভূক্তকারী পদকে পারিভাষিকভাবে বলা হয় উর্দু নাম । কোন উর্ধ্বনামের অধীনে একাধিক উপনাম থাকতে পারে। একই ঘরে অবস্থিত উপনামসমূহকে পরস্পরের সহউপনাম বলা হয়। উপরের উদাহরণে বট উপনাম এবং গাছ উর্দুনাম এবং বট ও পাইন সহ উপনাম। কেবল বিশেষ

বাচক শব্দ নয়, বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যেও উপনামিতা থাকতে পারে। যেমন লাল, হলুদ প্রভৃতি বর্ণ এর উপনাম, আবার কমলা, বেগুনি, প্রভৃতি গোল -এর উপনাম (দেখুন পৃ ৫৬)। অর্থাৎ সংক্ষেপে সম্পর্কটি এরকম:

এখানে লক্ষ্যণীয় লাল একই সাথে কমলা বেগুণীর উর্দুনাম ও সহউপনাম । অর্থাৎ কমলা, বেগুণী লালের প্রকার হলেও এরা লাল এর বাগর্থিক অঞ্চলের পুরোটা দখল করতে পারেনি, কমলা, বেগুণীর বাইরের অবশিষ্ট লাল অঞ্চল লাল নামেই চিহ্নিত হয়।

ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এর গোছানো, রান্না করা খাবার পরিবেশন করা প্রভৃতি উপনাম ঘরকন্যার কাজ করা উর্দুনামের সাথে যুক্ত। আদাত করা যদি উর্ধ্বনাম হয়, তবে তার উপনাম হতে পারে লাখি মারা ঘুষি মারা, চড় মারা, খোঁচা মারা, চাকু মারা, গুলি করা (এরা পরস্পরের সহউপনাম)। (Hatch & Brown 1995: 67; Yule 1996: 120)

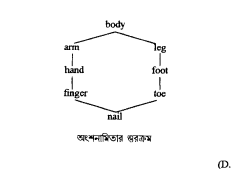

অংশনামিতা : অংশনামিতা এক ধরনের স্তরক্রমিক সম্পর্ক যাতে অংশ ও সমতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় । যেমন : পাতা-গাছ, পায়া টেবিল, মাছ-পুকুর, ভানা-পাখি ইত্যাদি। উপনামিতার মতো অংশনামিতার ক্ষেত্রেষ অন্তর্ভূক্তির ব্যাপার রয়েছে। তবে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে উপনামিতার ক্ষেত্রে শব্দজোড় এক ধরনের একল সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, কিছু অংশ নামিতার ক্ষেত্রে এক ধরনের বর্ণনা প্রযোজ্য নয়।

যেমন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে পাতা এক ধরনের গাছ পায়া এক ধরনের টেবিল কিংবা মাছ এক ধরনের পুকুর। তবে এভাবে বলা সম্ভব হয় যে পাতা গাছের অংশ পায়া টেবিলের অংশ অথবা পুকুরে মাছ থাকে, পাখির ডানা আছে ইত্যাদি। অংশনামিতা তাই আধার আধেয় সম্পর্ক। গাছ, টেবিল, পুকুর, পাখি আধার এবং পাতা, পায়, মাছ, ডানা আধেয়। অংশনামিতাকে মানব শরীরের গঠন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

উপরের স্তরক্রমের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই মধ্য হাত উপর পা শরীরের অংশ, নাক, মুখ, চোখ মাথার অংশ, কজি আঙ্গুল, তানু হাতের অংশ, পাকস্থলি, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস উপরের অংশ হাঁটু গোড়ালি পায়ের অংশ এবং ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত মুখের অংশ। কাজেই আধেয় আবার বিবেচনায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত উপনামিতার সাক্ষাৎ পাবো :

মাথা < শরীর

হাত < শরীর

উপর < শরীর

চোর < মা

পীত < মুখ

কব্জি < হাত

তালু < হাত

পাকস্থলি < উপর

হৃৎপিন্ড < উদর

এখানে প্রতিটি জোড়ের প্রথমটিকে অর্থাৎ অংশকে পারিভাষিকভাবে বলা হবে অংশনাম এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সমগ্রকে বলা হবে সানাম একই নামের অধীনে একই স্তরে অবস্থিত অংশনামগুলো হবে পরস্পরের সহস্রংশনাম । যেমন এখানে ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত সহঅংশনাম কারণ এগুলো মুখের অংশ এবং স্তরক্রমের একই স্তরে অবস্থিত । ক্রুজ লক্ষ্য করেন যে অংশনামিতা স্তরক্রমের সাথে জড়িত থাকলেও তা সুসংগঠিত স্তরক্রমের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন স্তরক্রমে বিভাজিত পদগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট দেয়াল থাকে এবং দুটি শাখা কখনোই এক সাথে মিলিত হয় না, অংশ নামিতার ক্ষেত্রে ভারক্রমে এরকম কড়াকড়ি কানুন নেই, । যেমন :

এখানে দেখা যায় একদিকে নখ যেমন হাতের আঙ্গুল, অন্যদিকে পায়ের আঙ্গুলেরও অংশ এবং হাতের আঙ্গুল হাতের ও পায়ের আঙ্গুল পায়ের অংশ। এখানে আমরা নথকে যদি অংশনাম বলি, তাহলে হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলকে বলতে হবে উচ্চভাংশনাষ ।

অংশ নামিতা সঞ্চারমূলক হতে পারে, আবার অসঞ্চারমূলকও হতে পারে। যেমন cuff sleeve: jacket এর মধ্যে সঞ্চারমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান কারণ sleeve এর অংশ cuff এবং jacket এর অংশ sleeve, ফলে jacket এর অংশ cuff। কিন্তু হাতল চেয়ার ঘর -এর মধ্যে অসঞ্চারমূলক সম্পর্ক

বিদ্যমান। কারণ এখানে হাতল চেয়ারের এবং চেয়ার ঘরের অংশ হলেও বলা যাবে না যে হাতল ঘরের অংশ । সঞ্চারমূলক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীরী সংযুক্তি আবশ্যক, যার ফলে অংশ সমগ্রের মধ্যে একটি শৃঙ্খল রচিত হবে । যেমন সেকেন্ড, মিনিট, সপ্তাহ, মাস, বৎসর এর মধ্যে সময়ের রয়েছে, ফলে এ সম্পর্কটি সঞ্চারমূলক ।

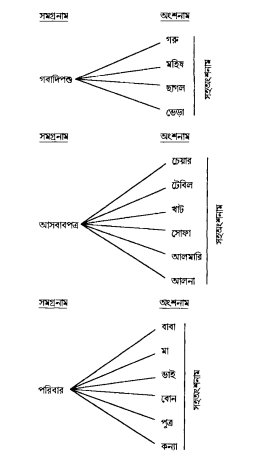

গুচ্ছপদের ক্ষেত্রে অংশনামিতা প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন : গবাদিপক্ত আসবাবপত্র, পরিবার প্রভৃতি গুপদ অংশনামীয় সম্পর্ক দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়: