আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-প্রয়োগ তত্ত্ব

প্রয়োগ তত্ত্ব

দার্শনিক লুডউইগ ভিটগেনস্টাইন (১৯৫৮)-কে বলা হয় প্রয়োগতত্ত্বের প্রথম ও প্রধান প্রচারক । কেউ যখন বলেন অর্থ কি তখন মনে হয় অর্থ যেন কোন বন্ধ বা সত্তা যাকে আমরা খুঁজে বের করতে পারি এবং আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারি অর্থ হলো এই জিনিস।

আমরা দেখেছি নির্দেশন তত্ত্বে অর্থকে জাগতিক বন্ধ এবং ভাবনাবাদী তত্ত্বে অর্থকে মানসিক বা বলা হয়েছে। কিন্তু ভিটগেনস্টাইনের মতে এ ধরনের প্রচেষ্টা সঠিক নয় । তিনি বলেন অর্থ কোন বস্তু নয়, তাই কোন শব্দের অর্থ খোঁজা বৃথা। অর্থকে বুঝতে হলে তাকাতে হবে শব্দের প্রয়োগের দিকে ।

অর্থের পরিচয় পাওয়া যায় প্রয়োগে । তাই প্রয়োগই হলো অর্থ। তিনি বলেন, “কোনো শব্দের অর্থ খোঁজো না, তার প্রয়োগ খোঁজো।” (Don’t look for the meaning of word, look for its use.)

তার মতে কোন শব্দের অর্থ সংজ্ঞায়িত হতে পারে সে শব্দের প্রয়োগের আবশ্যক শর্তাবলী বর্ণনার মাধ্যমে ।

অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন শব্দের অর্থ হলো সেই শব্দটি কোন ভাষা সম্প্রদায় কিভাবে ব্যবহার করে তার ফাংশন বা অপেক্ষক ( Alston 1964 32 )। কাজেই কোন ভাষায় কোন শব্দের অর্থ জানা হলো তার প্রয়োগবিধি জানা । একইভাবে বাক্য বা উক্তির অর্থও নির্ধারিত হবে সামাজিক মানদন্ডে ।

একটি ভাষাসম্প্রদায়ের প্রচলিত বিধিবিধান প্রচলের নিরিখে বিচার করে বলতে হবে কোন উক্তির অর্থ কি । যেমন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এ উক্তির অর্থ বোঝার জন্য কেবল শব্দের অর্থ জানলেই হবে না, জানতে হবে কিছু সামাজিক নিয়ম কেন ধন্যবাদ দিতে হয়, কখন ধন্যবাদ দিতে হয়, কিভাবে ধন্যবাদ দিতে হয় ইত্যাদি ।

ভিটগেনস্টাইন মনে করেন কোন ভাষার শব্দাবলী বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের পাতিস্বরূপ । যেমন কাউকে আদেশ করতে হলে বলি এখানে আসে, ওখানে দাঁড়াও অনুরোধ করতে হলে বলি দয়া করে আপনার – – কলমটা একটু দিবেন কি, অনুগ্রহ করে আমার কথা একটু শুনুন প্রশ্ন করতে হলে বলি আপনার নাম কি. – কোথায় যাবেন কাউকে অপমান করতে হলে বলি আপনি বাজে কাজ করেছেন এখান থেকে বেরিয়ে যান ইত্যাদি ।

এরকম প্রমান আছে যে শিশুরা শব্দের কার্যকম্পাদনের শক্তি থেকে শব্দের অর্থ আয়ত্ত করতে শিখে (দ্রষ্টব্য Clark & Clark 1977 364-368)। কাজেই কোন ভাষায় x শব্দের অর্থ কি তা নির্ধারণ করতে হলে জানতে হবে উক্ত ভাষায় শব্দটির কি কাজ বা ভূমিকা। লিয়ন্স (১৯৬৪ : ৪১১ ) বলেন, “স্বাভাবিক যোগাযোগ এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে শব্দকে আমরা সবাই একইভাগে বুঝি ।” (Normal communication rests upon the assumption that we all understand words in the same way.)

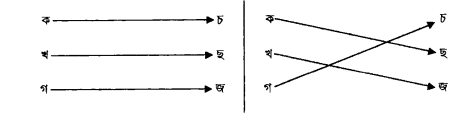

ভাষার অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সামাজিক ঐক্যের ব্যাপার আছে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি শব্দ কি বোঝাবে তা নির্ভর করে ভাষাব্যবহারকারীদের ঐকমত্যের উপর বা তাদের নির্ধারণ করে দেয়া নিয়মের উপর । যেমন একটি সারণী থেকে আমরা বিভিন্নভাবে অর্থ বের করতে পারি। যেমন :

তীরচিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম যারা জানেন তারা বুঝবেন দুটি সারণী কিভাবে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ভাষা ব্যবহারের নিয়মও ঠিক অনুরূপ (Harrison 1979 235 ) ক্রিকেটের সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা জানেন সেখানে রান এর অর্থ কি। এখানে রান বলতে শুধু দৌড়ানো বোঝাবে না, ইচ্ছা করলে ব্যাটসম্যান হেঁটেও রান নিতে পারেন, কিংবা বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে কোন নড়াচড়া না করেও রান পেতে পারেন।

বেসবলের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য (Hofman 1993 299) । ভাষা হলো শব্দের খেলা, যেখানে শব্দ খেলোয়াড়কে জানতে হয় শব্দ চালনার নিয়ম কানুন। ভাষিক ক্রীড়ার নিয়মকানুন না জানা এবং শব্দের, বাক্যের বা ভাষার অর্থ না জানা একই কথা। কাজেই প্রয়োগ তত্ত্বের মূল কথা আমরা সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করতে পারি (Akmajian et al 1995: 223):

“কোন ভাষিক প্রকাশের অর্থ নির্ধারিত হয় ভাষা সম্প্রদায়ে এর ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সেই ব্যবহার বর্ণনা করাই ভাষার অর্থ বর্ণনা করা ।”

প্রয়োগ তত্ত্বের কিছু অসাধারণ গুণ রয়েছে । প্রথমত, এটি দিয়ে এমন কিছু ভাষিক উপাদান ব্যাখ্যা করা যায় যা অন্য কোন তত্ত্ব দিয়ে করা যায় না। যেমন অনুভূতি প্রকাশক শব্দ (ইংরেজীতে যাদের বলে interjection) উহ আহ প্রভৃতির অর্থ ব্যাখ্যার জন্য এ তত্ত্ব বলে যে এ জাতীয় শব্দের অর্থ কেবল বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই অনুধাবন করা যায়, কোনরকম ভাষিক বর্ণনায় তা প্রকাশ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সামাজিকভাবে বিধিবদ্ধ সৌজন্যবোধক ভাষা যেমন স্বাগতম, আনার, ধন্যবাদ, hit, hallo, how do you do ইত্যাদি এ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যাযোগ্য। তৃতীয়ত, অব্যয়শব্দ যেমন এবং কিন্তু, যদি তবে ইত্যাদিও এই তত্ত্বের ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে। এসব ভাষিক উপাদানের অর্থ কেবল তার প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় ।

নির্দেশনের মাধ্যমে বা ভাষিক বর্ণনায় বলতে পারি না এবং এর অর্থ হলো অমুক, যেমনভাবে আমরা বলতে পারি কলম হলো সেই ধব্য যা দিয়ে কাগজে লেখা হয়। দরকার হলে আমরা কোন কলম প্রদর্শনও করতে পারি, কিন্তু আমরা কোনকিছু প্রদর্শন করে বলতে পারবো কি এই হলো এবং ? চতুর্থত, এ তত্ত্বের সাহায্যে এটা ওটা এখানে ওখানে আমি, তুমি, আজ, কাল প্রভৃতি বিবাচক উপাদান সহজে ব্যাখ্যা করা যায়, অন্য তত্ত্ব দিয়ে যা ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন ।

চতুর্থত, এই তত্ত্বে সত্যশর্তমূলক তত্ত্বের মতো কোন বচনের সত্যতা নির্ধারণের ঝামেলা নেই । বচনের অর্থ তার সত্যতার শর্তের উপর নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে তার প্রয়োগের উপর (Harrison 1979 236)

এই তত্ত্বের সমস্যাও কম নয় ।

প্রথমত, শব্দের অর্থকে যদি প্রয়োগ বলা হয় তবে জ্ঞানতত্ত্বই এক অর্থে অসম্ভব হয়ে পড়ে। জ্ঞানের জন্য নির্দেশন প্রয়োজন, শুধু প্রয়োগ নয়। দ্বিতীয়ত, এ তত্ত্ব অর্থকে প্রয়োগ বলেই ক্ষান্ত, কিন্তু এই প্রয়োগ বলতে কি বোঝায়, এর পরিধি কতটুকু প্রসঙ্গের সাথে এর সম্পর্ক কি এসব তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করে না।

তৃতীয়ত, এ তত্ত্ব মানুষের স্বজ্ঞা বিরোধী। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ অর্থ মানে প্রয়োগ এই সরলোজিতে তুষ্ট নয়। মানুষের মন অর্থ দিয়ে কোন সত্তাকেই আবিষ্কারে আগ্রহী ।

আরও দেখুন: