আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব

বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব

জে. আর. গার্ল (১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭৫) অস্টিনের তত্ত্বকে পরিমার্জন ও উন্নত করে একে তার বক্তব্যকর্ম তত্ত্বে রূপ দেন। তার মতে বক্তব্য মাত্রই কোন না কোন কর্ম সম্পাদন করে এবং এজন্য তিনি এ ধরনের

কর্মকে বলেন বক্তব্যকর্ম আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, বিবৃতি, জিজ্ঞাসা এগুলো বিভিন্ন বক্তব্যকর্ম । বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যকর্ম প্রকাশের জন্য সাধারণতঃ ভাষায় বিভিন্ন বাক্যতাত্ত্বিক রূপ থাকে । নীচে তার কয়েকটি উগাহরণ দেয়া হলো :

বাকা

তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করেন।

তুমি কি ব্যায়াম করো ?

নিয়মিত ব্যায়াম করো ।

এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন ।

সারণী-বা

ব্যাকরণাত নাম

বর্ণনামূলক বাক্য

প্রশ্নবোধক বাক্য

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

বক্তব্যকর্ম

বিবৃতি

উপদেশ

আদেশ

অনুরোধ

তবে ব্যাকরণিক বাক্য ও বক্তব্যকর্মের মধ্যে একাকক সম্পর্ক নেই । অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্য যে সবসময় বিবৃতি, প্রশ্নবোধক বাক্য যে সবসময় জিজ্ঞাসা এবং অনুজ্ঞাবাচক বাক্য যে সবসময় আদেশ-উপদেশ অনুরোধ প্রকাশ করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই ।

বর্ণনামূলক বাক্য দিয়ে জিজ্ঞাসা বা আদেশ-উপদেশ-অনুরোধ, প্রশ্নবোধক বাক্য দিয়ে বিবৃতি বা জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হতে পারে। যেমন, আমি আপনার নামটা মনে করতে পারছি না এই বর্ণনামূলক বাক্যটি আসলে একটি জিজ্ঞাসা যার অন্তর্নিহিত বাক্যতাত্ত্বিক রূপটি হতে পারে আপনার নাম কি ?

আবার আপনি কি বলতে পারেন তিনি কোথায় থাকেন ? এই প্রশ্নবোধক বাক্যটি আসলে একটি অনুরোধ যার অন্তর্নিহিত বাক্যতাত্ত্বিক রূপটি হতে পারে দয়া করে তার ঠিকানাটা বলুন। একইভাবে, – ঐ ছেলের সাথে মিশো না এই অনুজ্ঞাবাচক বাক্যটি একটি বিবৃতি প্রকাশ করতে পারে, যার অন্তর্নিহিত বাক্যতাত্ত্বিক রূপটি হতে পারে ছেলেটি ভালো নয়। বাক্যের রূপ ও বৃত্তির এই বিচ্যুতিকে নীচের সারণীতে – দেখানো হয়েছে –

রূপ

বর্ণনামূলক বাক্য (আমি আপনার নামটা মনে করতে পারছিনা ।). প্রশ্নবোধক বাক্য (আপনি কি বলতে পারেন তিনি কোথায় থাকেন 2) – অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (ঐ ছেলের সাথে মিশো না ।)

বৃত্তি / বক্তব্যকর্ম

– বিবৃতি -জিজ্ঞাসা

*অনুরোধ

সারণী-ক -এর ক্ষেত্রে বাক্যগুলো বক্তব্যকর্মের সাথে প্রকাশ্যভাবে বা সরলরৈখিকভাবে সম্পর্কিত । সার্ন এ ধরনের বক্তব্যকর্মকে বলেন প্রত্যক্ষ বক্তব্যকর্ম । সারণী-খ এর ক্ষেত্রে বাক্যগুলোর মধ্যে বক্তব্যকর্ম উহ্য রয়েছে অর্থাৎ বাক্যগুলো বক্তব্যকর্মের সাথে অপ্রকাশ্যভাবে বা আড়াআড়িভাবে সম্পর্কিত সাল এ ধরনের বক্তব্যকর্মের নাম দেন পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম ।

সালের মতে প্রতিটি উক্তির দুটি অংশ থাকে বচন এবং বৃত্তি নির্দেশক কৌশল । বৃত্তিনির্দেশক কৌশলই – কোন উক্তির অবাত্তমূলক কর্ম নির্ধারণ করে। বচন ও বৃত্তিনির্দেশক কৌশলকে সার্ল নিম্নরূপ সহজ প্রতীকে প্রকাশ করেন (Scarle 1969 31 )

F(p)

এখানে, F = বৃত্তিনির্দেশক কৌশল

P =

রচন

এই মৌলসুরকে কাজে লাগিয়ে এবার বিভিন্ন ধরনের অবাঙমূলক কর্ম দেখানো যায় :

+(p)

প্রতিশ্রুতি

Pr (p)

অনুরোধ

সতর্ককরণ

! (P)

W (p)

জিজ্ঞাসা

? (p)

উদাহরণসহযোগে এগুলো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা দেখবো কিভাবে একটি উক্তি ভেঙ্গে আমরা বৃত্তিনির্দেশক অংশ ও বচন পাই ।

বাকা

বৃত্তি নির্দেশক কৌশল

বচন

+ সে ভালো মানুষ

তাকে ভালো মানুষ বলা যায় = আমি বলছি

আপনি টাকা ফেরত পাবেন = আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি + আমি টাকা ফেরৎ নিই

কাছে এসো আমি অনুরোধ করছি। + তুমি আমার পাশে

কুকুরটি কামড় দিতে পারে

আমি সাবধান করে দিচ্ছি + কুকুর কামড়ায়

তুমি কি পরীক্ষা দিচ্ছো = আমি প্রশ্ন করছি

+ তুমি পরীক্ষা দাও

উপরের বাক্যগুলোতে বৃত্তিনির্দেশক কৌশল শব্দে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই তা শব্দে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যেমনটা আমরা দেখেছি কৃতিসাধকের ক্ষেত্রে যেখানে স্পষ্টতঃ একটি কৃতিসাধক ক্রিয়া থাকে। কৃতিসাধক ক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য অনেক কিছু বৃত্তি নির্দেশক কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে, যেমন শব্দক্রম, স্বরাঘাত, স্বরভঙ্গি, বিরাম, ক্রিয়ার ভাব ইত্যাদি (Coulthard 1985 21 ) ।

বক্তব্যকর্মের ব্যাখ্যায় সাল দুই ধরনের নিয়মের মধ্যে পার্থক্য করেন নিয়ন্ত্রক নিয়ম এবং সংঘটক নিয়ম । – যে সমস্ত নিয়ম মানুষের আচরণ নিয়ত্বের জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রক নিয়ম; যেমন বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ, দেয়ালে পোষ্টার লাগানো নিষেধ, হর্ণ বাজাবেন না কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ইত্যাদি ।

এগুলো বিশেষ শর্ত বা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ঘটনাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রন করে। অন্যদিকে যে সমস্ত নিয়ম কোন আচরণ বা ঘটনার জন্য আবশ্যক শর্ত হিসাবে কাজ করে তাদের বলে সংঘটক নিয়ম যেমন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার নিয়ম । এক্ষেত্রে যদি বিশেষ নিয়ম না থাকে তবে খেলারই অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ ফুটবলের নিয়ম ছাড়া বল নিয়ে ছোটাছুটি হলেও আমরা বলতে পারি না ফুটবল খেলা হচ্ছে কিংবা ক্রিকেটের নিয়ম ছাড়া

ব্যাটবল ঠোকাঠুকি হলেও আমরা বলতে পারি না ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। মানুষের অবাৎমূলক কর্মে তার প্রতিফলন ঘটে। যেমন প্রতিশ্রুতির জন্য চার ধরনের সংঘটক নিয়ম রয়েছে বলে সামনে করেন

2. প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একজন বক্তা এমন কোনকিছুর প্রতিশ্রুতি করতে পারে না যা অনো করে দিবে।

2. : (ক) যদি বা বিশ্বাস না করে যে শ্রোতা প্রতিশ্রুত ঘটনা কামনা করেনা অথবা শ্রোতা যদি প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অবগত না থাকে তবে প্রতিশ্রুতি ত্রুটিপূর্ণ হবে। (খ) বক্তা এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি করতে পারে না যা স্বাভাবিকভাবে তার নিকট থেকে আশা করা হয়।

প্রতিশ্রুতি এরকম হলে তা বক্তাকে আনন্দিত করার বদলে উদিগ্ন করে তুলতে পারে। কোন স্বামী যদি বলে যে আগামী সপ্তাহে আমি তোমার প্রতি বিক্ষুণ্ণ থাকবো তবে স্ত্রী বেচারীর উদ্বেগ বাড়বে বৈ কমবে না।

আমেরিকতা নিয়ম প্রতিশ্রুত কর্ম সম্পাদনের জন্য বক্তার ইচ্ছা থাকতে হবে। যদি ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বে কেউ প্রতিশ্রুতি করে তবে বলতে হবে সে ভাষার অপব্যবহার করছে।

৪. অত্যাবশ্যক নিয়ম প্রতিশ্রুতির শব্দ উচ্চারণ করে বক্তা একটি বাধ্যবাধকতার ভিতর জড়িয়ে পড়ে।

আমরা যদি প্রতিশ্রুতির জন্য অস্টিনের সুখ-শর্ত ও সার্কের সংঘটক নিয়মের তুলনা করি তাহলে দেখবো যে এদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। প্রথম জন প্রতিশ্রুতিকে ব্যাখ্যা করেন শর্তের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়জন ব্যাখ্যা করেন নিয়মের মাধ্যমে।

উভয়েই একই সত্য তুলে ধরে যে প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্য বক্তব্যকর্ম নির্ভর করে কিছু প্রথাগত সামাজিক নিয়মের উপর করে যাহা ভাষিক যোগাযোগ অর্থহীন । সাল দাবি করেন যে কোন বক্তব্য কর্মের জন্য এই চার প্রকার সংঘটক নিয়ম কাজ করে।

যেমন অনুরোধ বা সতর্ককরণের জন্য আমরা বাচনিক বিষয় নিয়ম প্রস্তুতিমূলক নিয়ম, আন্তরিকতা নিয়ম ও অত্যাবশ্যক নিয়ম প্রণয়ন করতে পারি। বক্তাকে S, শ্রোতাকে H, কর্মকে A এবং ঘটানাকে ধরে আমরা অনুরোধ সতর্ককরণের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম পাবো তুলনার জন্য তাদের একই সারণীতে স্থাপন করা যায়। (Levinson 1983:240)

নিয়ম

বাচনিক বিষয় প্রস্তুতিমূলক

আন্তরিকতা

অত্যাবশ্যক

অনুরোধ

H এর ভবিষ্যৎ কর্ম A ক. S বিশ্বাস করে HA করতে পারে

H বলা ছাড়া A করতো কিনা তা স্পষ্ট নয়

S চায় HA করুক

H এর মাধ্যমে A করানোর প্রচেষ্টা

সতর্ককরণ

ভবিষ্যৎ ঘটনা E

ক. S মনে করে যে E ঘটবে এবং তা H এর জন্য ভালো হবে না

S মনে করে যে E যে ঘটবে তা H এর কাছে স্পষ্ট নয়

S বিশ্বাস করে যে E ঘটুক তা H এর কাম্য নয়

H এর স্বার্থের বিরুদ্ধে E এর সংঘটনের সূত্রপাত

আমরা দেখেছি অস্টিন বৃতিসাধক ক্রিয়াসমূহকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছিলেন। সালের প্রচেষ্টাও ছিল অনুরূপ । তিনি সমস্ত বক্তব্যকর্মকে পাঁচটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এগুলো নীচে উল্লেখ করা হলো :

(১) প্রতিনিধিত্বকর্ম এ ধরনের বক্তব্যকর্ম প্রকাশিত বচনের সত্যতার প্রতি বক্তার বিশ্বাস প্রতিরা করে । যেমন: বর্ণনা করা সিদ্ধান্তে আসা ইত্যাদি ।

(২) নির্দেশক এ ধরনের বক্তব্যকর্ম বক্তার পক্ষ থেকে শ্রোতার প্রতি কোন নির্দেশ জারি করে। যেমন : অনুরোধ করা, প্রশ্ন করা ইত্যাদি ।

(৩) অঙ্গীকারকর্ম : এ ধরনের বক্তব্যকর্ম বক্তার পক্ষ থেকে কোন ভবিষ্যৎ কাজের ইঙ্গিত দেয় । যেমন :

প্রতিজ্ঞা করা, ভীতিপ্রদর্শন করা, প্রস্তাব করা ইত্যাদি ।

(৪) প্রকাশকর্ষ এ ধরনের বক্তব্যকর্ম বক্তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা প্রকাশ করে। যেমন: ধন্যবাদস্থাপন, ক্ষমাপ্রার্থনা, অভ্যর্থনা জানানো ইত্যাদি ।

(৫) ঘোষণাকর্ম এ ধরনের বক্তব্যকর্ম প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থার পরিবর্তন সূচিত করে। যেমন যুদ্ধ ঘোষণা, নামকরণ, বরখাস্ত করা ইত্যাদি ।

উপরোল্লিখিত প্রতিটি শ্রেণীকে আবার বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। রিচার্ডস ও শিশু (১৯৮৩ ৩৮-৪১) এরকম কিছু পন্থা প্রদর্শন করেছেন। নীচে আমরা কেবল প্রতিনিধিতকর্মের উপশ্রেণীসমূহ আলোচনা করবো। আমরা দেখেছি প্রতিনিধিত্বকর্মের সাথে বক্তার বিশ্বাস জড়িত, কিন্তু এই বিশ্বাস নানাভাবে উপলব্ধ হতে

পারে।

(ক) বিশ্বাসটি বক্তার নিজের মতামত থেকে এসেছে

১) সময়সংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকে (নিশ্চিত করা, অভিযোগ করা, বর্ণনা করা, দাবি করা, ঘোষণা করা, পালন

করা)

২) ভবিষ্যৎ সময় নির্দেশে (পূর্বঘোষণা করা, অনুমান করা, ভবিষ্যতবাণী করা)

৩) অতীত সময় নির্দেশে (প্রতিবেদন দেয়, পুনঃগণনা করা)

(খ) বিশ্বাসটি যাচাইযোগ্য জ্ঞানের সাথে যুক্ত (উপদেশ দেয়া, ঘোষণা করা, জানানো উদ্ঘাটন করা, পরীক্ষা করা)

(গ) বিশ্বাসটি কোন সত্য অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত (মূল্যায়ন করা, প্রভায়ন করা, সিদ্ধান্ত নেয়া, বিচার করা, সত্যতা প্রতিপাদন করা)

(ঘ) বিশ্বাসটি পূর্বের কোন বিশ্বাসের বিরোধী (স্বীকার করা, রাজী হওয়া, অনুমোদন দেয়া, সম্মত হওয়া)

(ঙ) বক্তার মধ্যে আর বিশ্বাসটি বর্তমান নেই (সংশোধন করা, নিন্দা করা, অস্বীকার করা )

(চ) বিশ্বাসটির সাথে অন্য কারো সংযুক্তি রয়েছে (একমত পোষণ করা, গ্রহণ করা, সম্মত হওয়া)

(ছ) বিশ্বাসটির সাথে অন্য কারো সংযুক্তি নেই (ভিন্নমত পোষণ করা, অসম্মত হয়, প্রত্যাখ্যান করা

জ) বিশ্বাসটি প্রমানিত নয় (কল্পনা করা, প্রকল্প গঠন করা, চিন্তা করা)

(ঝ) বিশ্বাসটি বিবেচনার যোগ্য (সত্য বলে ধরে নেয়া, বিধিবদ্ধ করা, তত্ত্বায়িত করা)

(ঞ) বিশ্বাসটি সকলের না (তর্ক করা, আপত্তি করা, প্রতিবাদ করা)

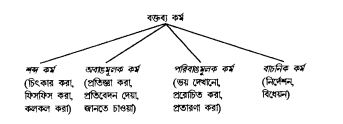

আমাজিয়ান ও অন্যান্য (১৯৯৫) বক্তব্যকর্মকে আরো ব্যাপক পরিসর থেকে বিবেচনা করেন । তারা শব্দোচ্চারণ এবং বচনকেও বক্তব্যকর্মের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেন । অন্য দুটি বক্তব্যকর্ম হলো অবান্তমূলক বক্তব্যকর্ম এবং পরিবামূলক বক্তব্যকর্ম । নিম্নলিখিত চিত্রে তাদের বিভাজন স্পষ্ট হয়েছে

হারফোর্ড ও ইসলী (১৯৮৩ : ২৪৮)ও একই অভিমত পোষণ করেন। তারা শব্দকর্মের নাম দেন ধুনিক কর্ম, কারণ এর দ্বারা কেবল ভৌত শব্দ নির্দেশিত হয় । কিন্তু আমরা মনে করি এই পরিকল্পনা বিভ্রান্তিকর । প্রথমত, শব্দ বা ধুনিক কর্ম যদি ৰক্তব্যকর্ম হয় তাহলে কল কারখানার আওয়াম, মেঘের গর্জন, জীবনরে হুংকার প্রভৃতিকে বক্তব্যকর্ম বলে গণ্য করতে হবে যা অবাস্তব বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, গাল স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে কোন বাক্য বা উক্তির অন্তর্নিহিত বচনে কোন প্রকার বক্তব্যকর্ম থাকে না, এটি বাক্যে বচনের বাইরে থাকোর বৃত্তি নির্দেশক কৌশলে। তৃতীয়ত, পরিবামূলক কর্ম অনুভূত হয় শ্রোতার মনে প্রতিক্রিয়া হিসাবে, একে বক্তব্যকর্ম বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা স্পষ্ট নয় ।

আমরা শুরুতে দেখেছি যে সাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্যকর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এখনে আমরা পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম নিয়ে আরেকটু আলোচনা করবো। পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম সাধারণ ভাষার একটি সহজদৃষ্ট বৈশিষ্ট্য । ৰুক্তা অনেক সময় ইচ্ছা করেই তার বক্তব্য পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেন। স্বার্থকতার সুবাধে এর মাধ্যমে অনেক অপ্রীতিকর অবস্থা এড়ানো সম্ভব হয় (দ্রষ্টব্য, অস্পষ্টতা পঞ্চম অধ্যায়)। নীচে পরোক্ষ বক্তব্যকর্মের সহজবোধ্য কিছু

উদাহরণ প্রদত্ত হলো :

তরকারিটা খুব স্বাদ হয়েছে (আমাকে আরেকটু তরকারি দিন) আপনি আমার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন (- পা সরান)

আপনার পাগড়িটা মাথায় থাকলে আমি সামনের দৃশ্য দেখতে পারি না (= পাগড়িটা খুলে রাখুন) আমি বেশি কথা পছন্দ করি না (- আপনি চুপ করুন)

কড়কড়া মাছ ভাজা খেতে চাইলে তেলও সেরকম দিতে হয় – তাড়াতাড়ি কাজ চাইলে মোটা অঙ্কের ষ দিন)

আমার যদি ওরকম একটা কলম থাকতো (= কলমটা আমাকে দিয়ে দাও) এমন কেউ কি পৃথিবীতে আছে যে টাকা চায় না (- আমার টাকা চাই) একদা পাগলেও বিশ্বাস করবে না (= তুমি মিথ্যা কথা বলছে আমার বাসে চড়লে বমি আসে

( রিক্সা নাও) আমার চানাচুর খাওয়ায় ডাক্তারের নিষেধ আছে (= মিষ্টি থাকলে দিন) এটা সবাই পারে (= তুমি কোন আহামরি কাজ করোনি) এক মাঘে শীত যায় না (= তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দিবো)

এখন প্রশ্ন হলো পরোক্ষ বক্তরা কর্মের ক্ষেত্রে শ্রোতা কিভাবে বুঝতে পারে যে বক্তা শব্দগত অর্থের বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলছে ? সাল এর জবাবে বলেন যে বক্তা একটি অনুমানমূলক প্রক্রিয়ার এ তথ্য আবিস্কার করে । এজন্য তাকে হপে ধাপে যুক্তি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হয় (যদিও মানব মস্তিষ্কে ব্যাপারটি ঘটে চকিতে ) ।

যেমন :

ক চলো সিনেমা দেখে আসি ।

আগামীকাল পরীক্ষা আছে ।

এখানে খ পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলো যে সে সিনেমা দেখতে যাবে না। কিন্তু ক ব্যাপারটি বুঝতে পারলো কিভাবে ? সার্নের ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে আমি যদি ক হই তাহলে সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য আমাকে অন্ততঃ দশটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে (Scarle 1975 163)

ধাপ ১: আমি একটি প্রস্তাব দিয়েছি এবং উত্তরে খ বললো যে তার পরীক্ষা আছে। (পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ)

ধাপ ২: আমি ধরে নেই যে কথোপকথনে সহায়তা করছে এবং সেজন্য তার মন্তব্য প্রাসঙ্গিক । (কথোপকথনের সহযোগিতা নীতি)

ধাপ ৩: একটি প্রাসঙ্গিক উত্তর অবশ্যই গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বক্তব্যকর্ম তত্ত্ব)

ধাপ ৪: কিন্তু আক্ষরিক উক্তি এর কোনটা নয়, কাজেই উক্তিটি প্রাসঙ্গিক নয়। (১ ও ৩ থেকে অনুমান)

ধাপ ৫ কাজেই সম্ভবত আক্ষরিক অর্থের অতিরিক্ত কিছু বলতে চাইছে। (১ এ ৪ থেকে অনুমান)

ধাপ ৬ আমি জানি পরীক্ষার প্রাতির জন্য অনেক সময় দরকার এবং সিনেমা দেখার জন্যও বেশ সময়

দরকার। (পূর্ব বাস্তাব ন

ধাপ ৭ কাজেই একসাথে ব দুইদিকে সময় ব্যয় করতে পারে না। (৬ থেকে অনুমান)

ধাপ ৮ পরীক্ষা ভালো করতে চায়। (৫, ৬ ও ৭ থেকে অনুমান)

ধাপ ৯: কাজেই সে এমন কিছু বলেছে যা আমার প্রস্তাবনা বিরোধী । (১ ৭ ও ৮ থেকে অনুমান

ধাপ ১০ কাজেই সে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। (৫৪৯ থেকে অনুমান)

শ্রোতা এভাবে ধাপে ধাপে অনুমানের মাধ্যমে পরোক্ষ বক্তব্যকর্মের অর্থ উদ্ধার করে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। এটি অভিজ্ঞতামূলক যাচাইপ্রক্রিয়ায় পরীক্ষিত হতে পারে। তবে আমরা এটুকু বলতে পারি যে শ্রোতা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তার সাংসারিক জ্ঞান ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে থাকেন।

এজন্য শ্রোতার তরফ থেকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব থাকলে, পরোক্ষ বক্তব্যকর্ম অসফল হতে পারে। যেমন শিশু কিংবা হাবাগোবা শ্রোতা হলে সে পরোক্ষ বক্তব্যের অর্থ ধরতে পারবে না।

টিউন এ ফান ভিইক (১৯৭৭)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়ে বক্তব্যকর্মের আলোচনা শেষ করতে চাই । ডিইক লক্ষ্য করেন যে একাধিক বক্তব্য একত্রে যুক্ত হয়ে বক্তব্য অনুক্রম গঠন করতে পারে ।

এটি অনেকটা জটিল ও যৌগিক বাক্য গঠনের মতোই। আবার অনেকগুলো বক্তব্যকর্ম একসাথে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে। এ ধরনের বক্তব্য কর্মের গুচ্ছকে ডিইক বলেন মত্যবক্তব্যকর্ম । মহাবক্তব্যকর্ম ভাষায় বিরল নয় এবং তাদের চিহ্নিত করাও খুব কষ্টকর নয়।

যেমন নীতি গল্প । নীতি গল্প শোনানোর পর বলা হয়ে থাকে কাজেই আমরা এ গল্প থেকে ও শিক্ষ পাচ্ছি যে সেই শিক্ষাটাই হলো মহাৰক্তব্য কর্মের মূল অর্থ। একইভাবে সভা সমিতিতে আলাপ আলোচনার শেষে বলা হয় কাজেই আমরা সিন্ধান্ত নিচ্ছি যে …. । ঘুরিদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংসদীয় অধিবেশন প্রভৃতিও মহাকক্তব্যকর্মের উদাহরণ।

মানুষের ব্যবহৃত ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় বক্তব্যকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। কেম্পসন (১৯৭৭) বক্তব্যকর্ম সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনাকে বক্তব্যকর্ম বাগর্থবিদ্যা নামে অভিহিত করেন। তিনি দেখান যে সত্য শর্তমূলক বাগর্থবিদ্যার চেয়ে বক্তব্যকর্ম বাগবিদ্যা অনেক বাস্তবভিত্তিক এবং অধিক সম্ভাবনাময় ।

এতে রৌলিক দর্শনের কৃত্রিম ভাষাজনিত সীমাবদ্ধতা নেই। এটি শুধুমাত্র ভাষিক যোগ্যতাকে ব্যাখ্যা করে না, বৃহৎ পরিসরে মানুষের যোগাযোগীয় যোগ্যতার ব্যাখ্যা প্রদান করে। আর যোগাযোগীয় যোগ্যতার ব্যাখ্যা অবশ্যই ভাষার ব্যবহার তত্ত্ব (Kempson 1977: 55) |