আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়-প্রসঙ্গ তত্ত্ব

প্রসঙ্গ তত্ত্ব

ভিটগেনস্টাইনের প্রয়োগতত্ত্বে প্রয়োগের কথা আছে, কিন্তু প্রসঙ্গের কথা স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এটি অস্বীকার করা যাবে না যে প্রয়োগের কথা উঠলেই প্রসঙ্গের কথা আসে। এক অর্থে ভাষার প্রয়োগ বলতে আমরা প্রসঙ্গের উপস্থিতিকে বুঝতে পারি ।

প্রসঙ্গ ছাড়া কোন প্রয়োগ হতে পারে না। ভাষার অর্থ বিশ্লেষণে প্রসঙ্গের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পরিস্থিতি থেকেই শব্দ বা উক্তির অর্থ স্পষ্ট হয়। শুধু বিশ্বকাপ শব্দটি থেকে আমরা বুঝতে পারি না এটি ফুটবল, ক্রিকেট না অন্য কোন খেলার বিশ্বকাপের কথা বলা হচ্ছে ।

তেমনি খেলোয়ার বললে আমরা বুঝতে পারি না কোন খেলার খেলোয়ারের কথা বলা হচ্ছে আবার রূপকার্যো রাজনীতি, ব্যবসা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, যৌনাচার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও খেলোয়ার হতে পারে। প্রসঙ্গ ছাড়া বীর শব্দটিও বোঝা যায় না।

প্রাচীনকালের প্রসঙ্গে বীর বলতে বোঝাবে বর্মাবৃত শরীরে তলোয়ার হাতে সুঠামদেহী সাহসী যুদ্ধ-কুশলী কোন ব্যক্তিকে, কিন্তু আধুনিককালের প্রসঙ্গে বীর বলতে বোঝাবে কর্মবীরকে, এবং বাংলাদেশের প্রসঙ্গে বীর বলতে আবার মুক্তিযোদ্ধাকে বোঝাতে পারে। আমরা নীচের সংলাপটুকুর দিকে লক্ষ্য করতে পারি :

ক : আপনার কাছে আগুন হবে ?

ব দুঃখিত, আমি অধুমপায়ী ।

এখানে আগুন শব্দটির যে অর্থ (আগুন জ্বালানোর বস্তু, যেমন দিয়াশলাই বা লাইটার) তা কেবল প্রসঙ্গ থেকেই স্পষ্ট হয়, বিচ্ছিন্নভাবে জানা যায় না।

প্রসঙ্গ তিন ধরনের হতে পারে: শব্দগত, ভৌত ও মনস্তাত্ত্বিক (Jenkinson 1967 92 ) । শব্দগত প্রসঙ্গ বলতে কথায় বা লেখায় নির্দিষ্ট শব্দের পরিপার্শ্ব বা পূর্বাপর ভাষাকে বুঝায়। যেমন উপরের সংলাপে আগুন এর শব্দগত প্রসঙ্গ হবে আগুন এর আশেপাশে অন্যান্য যেসব শব্দ আছে (আপনার কাছে হবে, দুঃখিত আমি অধুমপায়ী) তাদের সমষ্টি।

ভৌত প্রসঙ্গ হলো জাগতিক বাস্তব পরিস্থিতি যেখানে কোন ভাষিক কার্য সম্পাদিত হয় । স্থান, কাল, চলমান ঘটনাবলী ভৌত প্রসঙ্গের মধ্যে পড়ে। মনস্তাত্তিক প্রসঙ্গ বলতে বোঝায় ভাষাব্যবহার কারীর মানসিক অবস্থা তার দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, অনুভূতি ।

এই তিন ধরনের প্রসঙ্গই ভাষিক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেকে অবশ্য প্রসঙ্গকে দুটি ভাগে ভাগ করেন। তারা আমাদের পুর্বালোচিত প্রথম শ্রেণীর প্রসঙ্গকে বলেন ভাষিক প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রসঙ্গকে একত্রে বলেন পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গ ।

সমস্ত প্রসঙ্গকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় : সম্ভাব্য প্রসঙ্গ এবং বাস্তবিক প্রসঙ্গ (Dijk 1977: 192 সম্ভাব্য প্রসঙ্গ কল্পিত জগতের ঘটনাবলী এবং বাস্তবিক প্রসঙ্গ বাস্তব জগতের ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করে।

নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনাওস্কি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ট্ররিয়্যান্ড দ্বীপবাসীদের ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরিস্থিতিগত প্রসঙ্গকে কাজে লাগান।

তং ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় পরিস্থিতির প্রসঙ্গ অভিধাটি তারই অবদান । তিনি বলেন যে দ্বীপবাসীদের কথা বুঝতে হলে কোন পরিস্থিতিতে তা ব্যবহ্যত হয় তা পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া উপায় নেই । যেমন, তারা নৌকা চালাতে চালাতে যখন কাঠ বলে তখন বুঝতে হবে তারা বৈঠাকে বোঝাচ্ছে ।

এভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ভাষার অর্থের উপলব্ধি হয় কর্মকান্ডের মাধ্যমে, এটি নিছক চিন্তার প্রতিফলন নয়। এজন্য তিনি ভাষাকে বলেন কর্মের সংহিতা, এবং ভাষার কর্মনিষ্ঠ ব্যবহারকে বলেন গভীর যোগাযোগ (Lyons 1981 143)

ম্যালিনাওস্কিকে অনুসরণ করে ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী জে. আর. ফার্থ ভাষার একটি প্রসঙ্গমূলক বিশ্লেষণ প্রদান করেন । তিনি পরিস্থিতির প্রসঙ্গের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে এটি হলো পর্যবেক্ষণসম্ভব সামাজিক ঘটনার অনুক্রম যা ভাষাব্যবহারে বক্তার ব্যকরণিক জ্ঞানের পরিপুরক । ফার্স পরিস্থিতির প্রাঙ্গের ভিতর নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন :

ক. ভাষিক যোগাযোগে অংশগ্রহণকারীদের প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যবলী : ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব

১ অংশগ্রহণকারীদের ভাষিক কর্ম

২. অংশগ্রহণকারীদের অভাষিক কর্ম

খ. প্রাসঙ্গিক বস্তুসমূহ, এবং

গ. ভাষিক কর্মের ফলাফল

ফার্থের মতে ভাষার অর্থ ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন, “একটি শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ সর্বদাই প্রসঙ্গমূলক, এবং পরিপূর্ণ প্রসঙ্গহীন কোন অর্থের আলোচনাই গুরুত্ববহ নয় । তার মতে অর্থ হলো

ভাষিক উপাদানসমূহের সম্পর্কের বা কার্যের জালিকা । কাজেই অর্থকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে কর্ম উপাদানের তালিকা । প্রতিটি কর্ম উপাদান সংজ্ঞায়িত হবে কোন প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে কোন ভাষিক রূপের প্রয়োগ দ্বারা (Catford 1969 252 ) । ফার্থের কাছে ভাষার বর্ণনামূলক অর্থের চেয়ে সামাজিক অর্থটিই প্রধান, কারণ ভাষার প্রধান কাজই হলো সামজিক যোগাযোগ সংঘটিত করা।

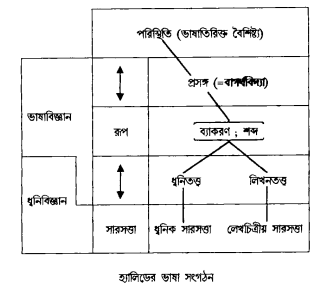

ফার্থের পর হ্যালিডে, হাইমস, লুইস প্রমুখ ভাষার অর্থবিশ্লেষণে প্রসঙ্গের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের নিজস্ব প্রসঙ্গ তত্ত্বে ধারণা প্রকাশ করেন। হ্যালিডে (১৯৬১) বলেন, ভাষা হলো একটি বহুস্তরবিশিষ্ট সংগঠন এবং তাতে প্রসঙ্গের একটি স্থান রয়েছে।

তিনি বলেন যে প্রসঙ্গ একদিকে শব্দ ও ব্যাকরণ এবং অন্যদিকে ভাষাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বা পরিস্থিতির সাথে যুক্ত। তার মতে, প্রসঙ্গের আলোচনা বাগর্থবিদ্যার সাথে অভিন্ন । সামগ্রিক ভাষিক তত্ত্বে হ্যালিডে প্রস্তাবিত প্রসঙ্গের অবস্থানটি নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে (Hoey 1991: 195):

হাইমস (১৯৬৪) তার বক্তব্য ঘটনাকে প্রসঙ্গের ধারণায় বিশ্লেষণ করেন। বক্তব্যঘটনা সম্পন্ন হয় একজন বক্তব্যপ্রদানকারী ও একজন বক্তব্যগ্রহণকারীর মধ্যে বক্তব্যপ্রদানকারী হতে পারে বক্তা বা লেখক এবং বক্তব্য গ্রহণকারী হতে পারে শ্রোতা বা পাঠক।

বক্তব্যঘটনায় একটি আলোচ্য বিষয় থাকে এবং থাকে একটি প্রতিবেশ । বক্তব্যঘটনা সম্পাদিত হয় কোন একটি নালার মাধ্যমে যেমন কথা, লেখা, গান গাওয়া, কবিতা পাঠ ইত্যাদি এবং নালার থাকে আবার বিভিন্ন সংকেতরূপ যেমন মানভাষা, উপভাষা, ব্যবহারশৈলি ইত্যাদি।

এতে আরো থাকে একটি বাণীরূপ যেমন খোশগল্প, তর্ক, প্রেমালাপ ইত্যাদি এবং একটি চাবি যা বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নের সাথে যুক্ত। সবশেষে বক্তব্যকর্মের একটি উদ্দেশ্য থাকে যা অংশগ্রহণকারীরা মনের ভিতর পোষণ করেন ।

কাজেই দেখা যায় হাইমসের প্রসঙ্গের বৈশিষ্টাবলী একটি তালিকাস্বরূপ যা যে কোন ভাধিক কর্মের অর্থ নির্ধারণের মানদন্ড হিসাবে কাজ করে।

লুইস (১৯৭২)ও তার তাত্ত্বিক সংগঠনে হাইমসের মতো প্রসঙ্গের বৈশিষ্টাবলীর একটি তালিকা তৈরী করেন যার নিরিখে একটি বাক্যের সত্যতা নির্ণীত হয় বলে তিনি রায় দেন। তিনি একেকটি বৈশিষ্টকে একেকটি সহগরূপে প্রদর্শন করেন। তার তালিকাটি নিম্নরূপ :

১. সম্ভাব্য পৃথিবী সহগ : এটি দিয়ে বাক্যে বর্ণিত কল্পিত বা সম্ভাব্য ঘটনা ব্যাখ্যাত হয় ।

২. সময় সহ : এটি দিয়ে আজ কিংবা কাল কিংবা পরশু এরূপ সময় নির্দেশিত হয় ।

৩. স্থান সহগ এটি দিয়ে এখানে বা ওখানে এরকম স্থান নির্দেশিত হয় ।

৪. বক্তা সহগ : এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত প্রথম পুরুষ (আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি) ব্যাখ্যাত হয় ।

৫. শ্রোতা সহা : এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত দ্বিতীয় পুরুষ ( তুমি, তোমরা তোমাকে, তোমাদের ইত্যাদি) ব্যাখ্যাত হয় ।

৬. নির্দেশিত বস্তু সহগ : এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত এটি গুটি, এগুলো ওগুলো ইত্যাদি নির্দেশক উপাদান ব্যাখ্যাত হয়।

৭. পূর্বসাম্পতিক সহগ : এটি দিয়ে বাক্যে ব্যবহৃত পূর্বোক্ত, উপরোল্লিখিত ইত্যাদি অতিবাক্যিক উপাদান

ব্যাখ্যাত হয়।

৮. কাজ সহগ : এটি দিয়ে বস্তুর অসংখ্য অনুক্রম নির্দেশিত হয় ।

প্রসঙ্গ একদিকে ভাষিক এবং অন্যদিকে অতিভাষিক উপাদান । তাই একে ভাষিক তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করা অনেক ঝামেলার কাজ। আমরা দেখেছি অধিকাংশ রূপান্তরবাদী ও যৌক্তিক বাগর্থবিদ প্রসঙ্গকে বাদ দিয়েই তাদের তত্ত্ব প্রগঠন করেছেন।

তবে ভাষিক বর্ণনায় প্রসঙ্গের স্থান থাকা উচিত। নতুবা তা আদর্শায়িত হয়ে পড়ে এবং বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যায়। প্রসঙ্গবিহীন তত্ত্ব ভাষার অর্থকে সরলায়িত করে, যার ফলে এতে অর্থের স্বরূপ সঠিরভাবে চিত্রিত হয় না। কারণ :

“ভাষায় অর্থ কোন একক সম্পর্ক নয়, বরং বহুবিচিত্র সম্পর্ক যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে উক্তি ও তার অংশসমূহ এবং পরিবেশের প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের মধ্যে। এই পরিবেশ সাংস্কৃতি ও ভৌত উভয়ই, যা মানব সমাজে আন্তব্যক্তিক সম্পর্কের বিশাল সংশ্রয়ের অংশ।”

আরও দেখুন: